道具帳=Scenography考 名は体をあらわす/田中照三

この論文は、舞台美術やその裏側にある歴史・文化に関心がある方にお勧めします。日本の伝統的な「道具帳」と国際的な「セノグラフィー」という概念を対比させながら、舞台装置という言葉の持つ曖昧さや変遷を興味深く解き明かしています。

また、劇場のハイテク化に伴う設備の変容や専門人材の不足といった現代的な課題にも鋭く切り込んでいます。舞台芸術において、俳優だけでなくそれを支える「物」や技術がいかに重要か、深い洞察が得られる内容です。

<舞台美術>は<Stage Art>の直訳であることはたしかですが、では<舞台装置>はどこから、いつはいってきて使われはじめたかと言われると定かでない。舞台装置は衣裳デザインや照明プランと共に舞台美術の一分野であるということなら、自明のことですが、正確には舞台装置デザインと言わないといけないのに簡単に装置、装置と言って来ました。

そもそも<装置>という言葉は近代劇の舞台づくりに<演出>という分担が位置づいて西欧から明治初頭に日本に紹介された。(註1)それと同時で、抱きあわせではいって来たのです。当初<舞台監督)との区別が判らないまま混同して使われた向きもありましたが<舞台装置>の方はすんなりとスタッフの一員に一応おさまって現在に至っています。

一応と言ったのは、ふらふらしていた演出と舞台監督は今ははっきり区別されていますが舞台装置の方が用語としてかえって曖昧になっているからです。因みに西欧諸国でも国によって時代によって呼称はまちまちです。例えば英語圏では<Stage Setting>とか古くは<Inscenierung>、ドイツでは<Sanenierungen>、フランスでは<Docore>と言った風に。

ところがイタリアと東欧圏、ロシアでは<Scenography>と言う言い方をしているようです。

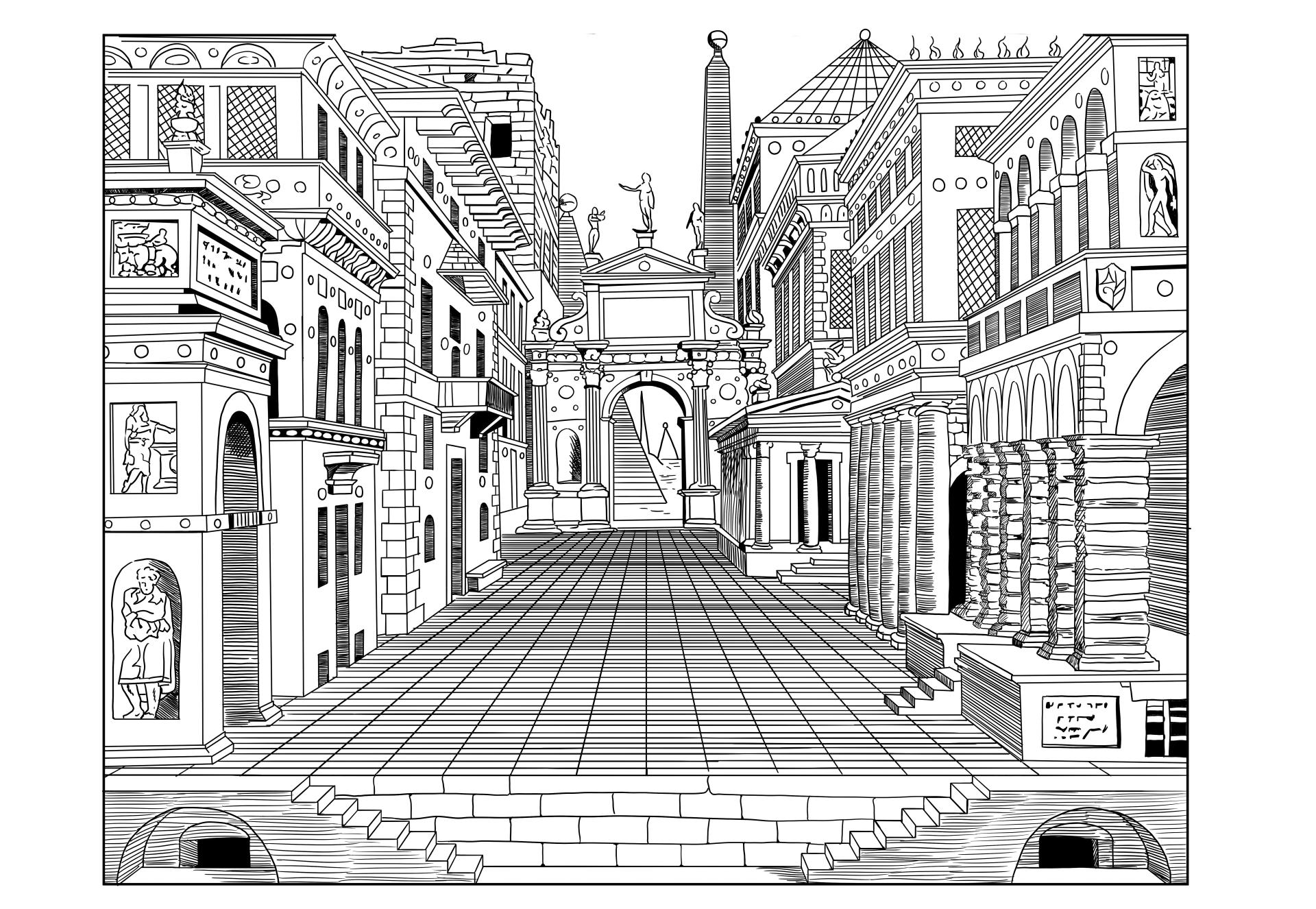

チェコスロバキアは演劇の盛んな国で、国家行事として四年ごとに舞台美術の国際展をやっていますが、そこでは舞台装置部門をセノグラフィーと呼んでいて、今では日本ほか多くの国の共通語として使われています。私は語学には門外漢ですが<Sceno>といえばギリシャ劇場の<kene>を思い出しますがそれが<Scene>となり更に戯曲の冒頭の所の時・場所)の見出しにあたる所が英書では<Scenery>となったのでしょうか。英語圏でも昔はセノグラフィーと言っていたのかも知れません。因みに英和辞典(三省堂・昭和三七年版)にもちゃんと載っていて「遠近画法、配景画法(特に古代ギリシャの)」と記されていて、ルネサンス期にダビンチがデザインし、ラファエルが製作した頃からこの遠近法を使った舞台装置(飾)背景画があったのです。(図1) <Scene man>は道具方で<Scene Painter>は背景画家と辞書には記載されているのに現在<舞台装置>という分掌の中味は曖昧さのままです。

( 図 1) セルリョ<透視画の法則>による悲劇の装置 (1545 年)(複製図 日本舞台美術家協会)

公演のパンフレット(番付)には配役(キャスト)と共にスタッフの連名がのっていて、通常「原作者/脚色者/演出者」につづいて「装置・何某/衣装・何某/照明・何某/音響効果・何某……」となっています。これに関して、ある時、若い大道具係に突っこまれたことがあります。"装置をしているのはわれわれ大道具方であって、ここにある装置の何某という人は道具帳を描いただけではないか"と、<道具帳>という言葉がとび出してハッとしました。そうだこのパンフにある装置というのは装置デザインもしくはセットプランであって、舞台の上にセットしているのは大道具方であって名も無き作業員だったのだと。その意味では<Sconography>は正に古くからの幕内言葉の<道具帳>なのです。

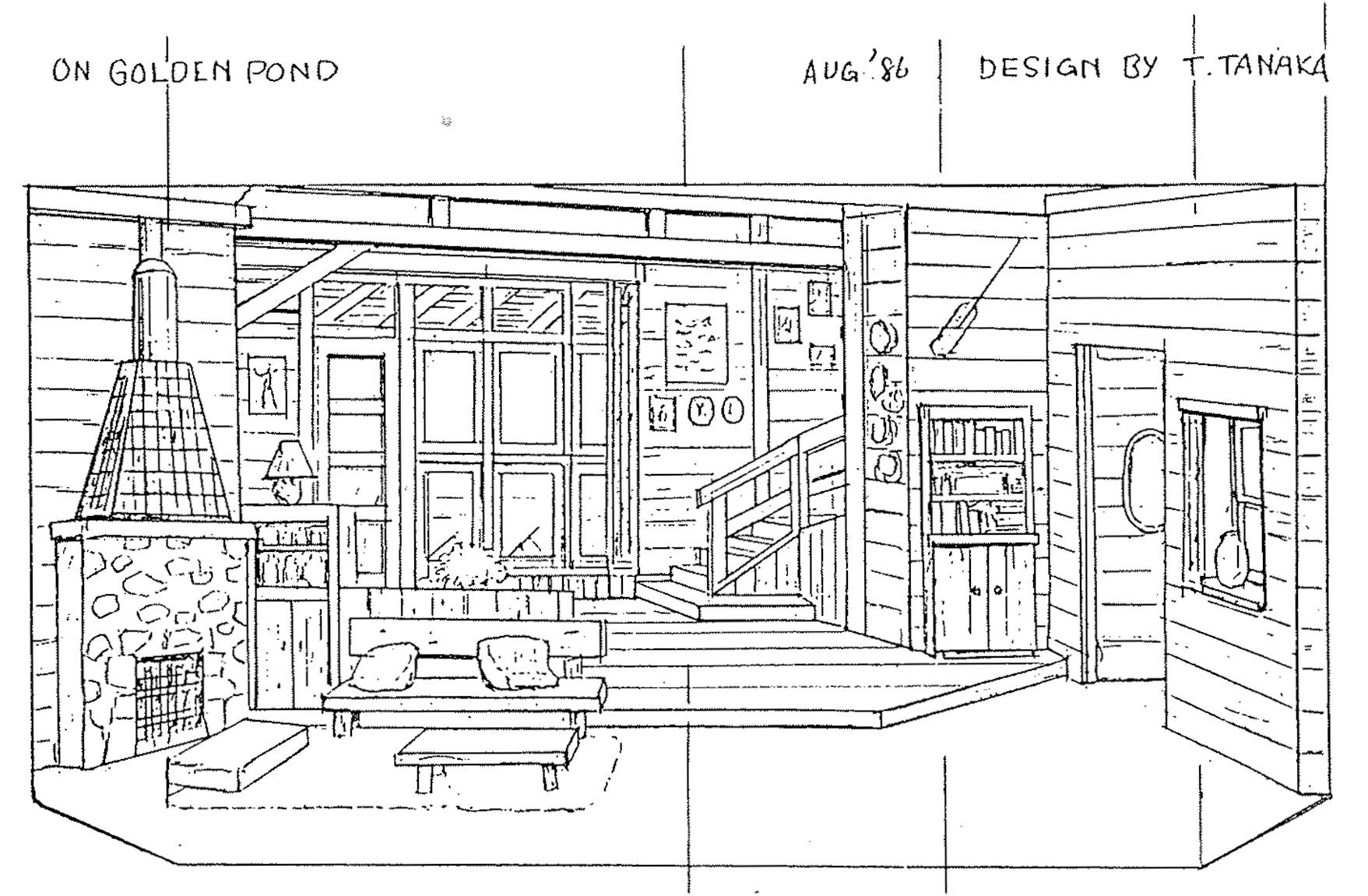

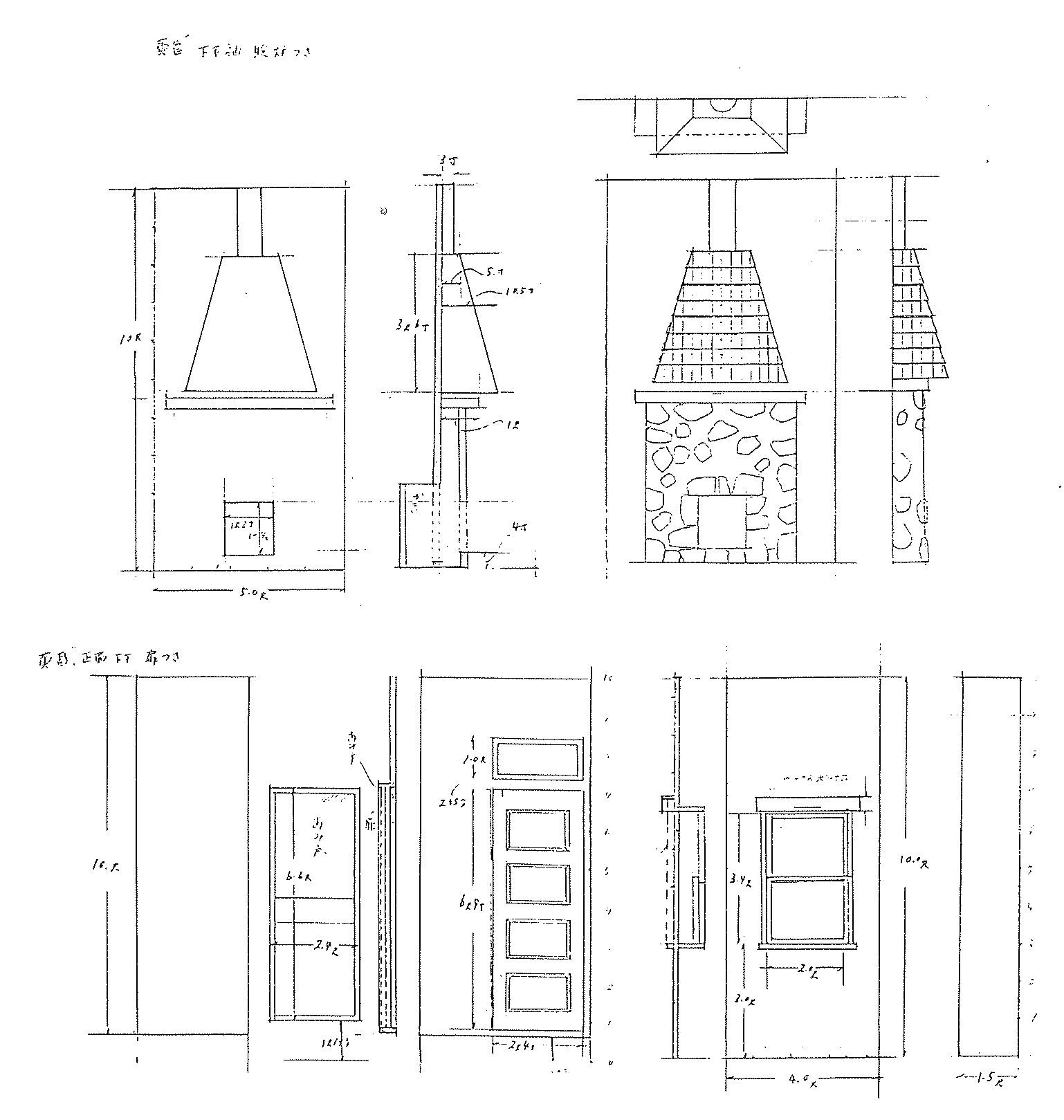

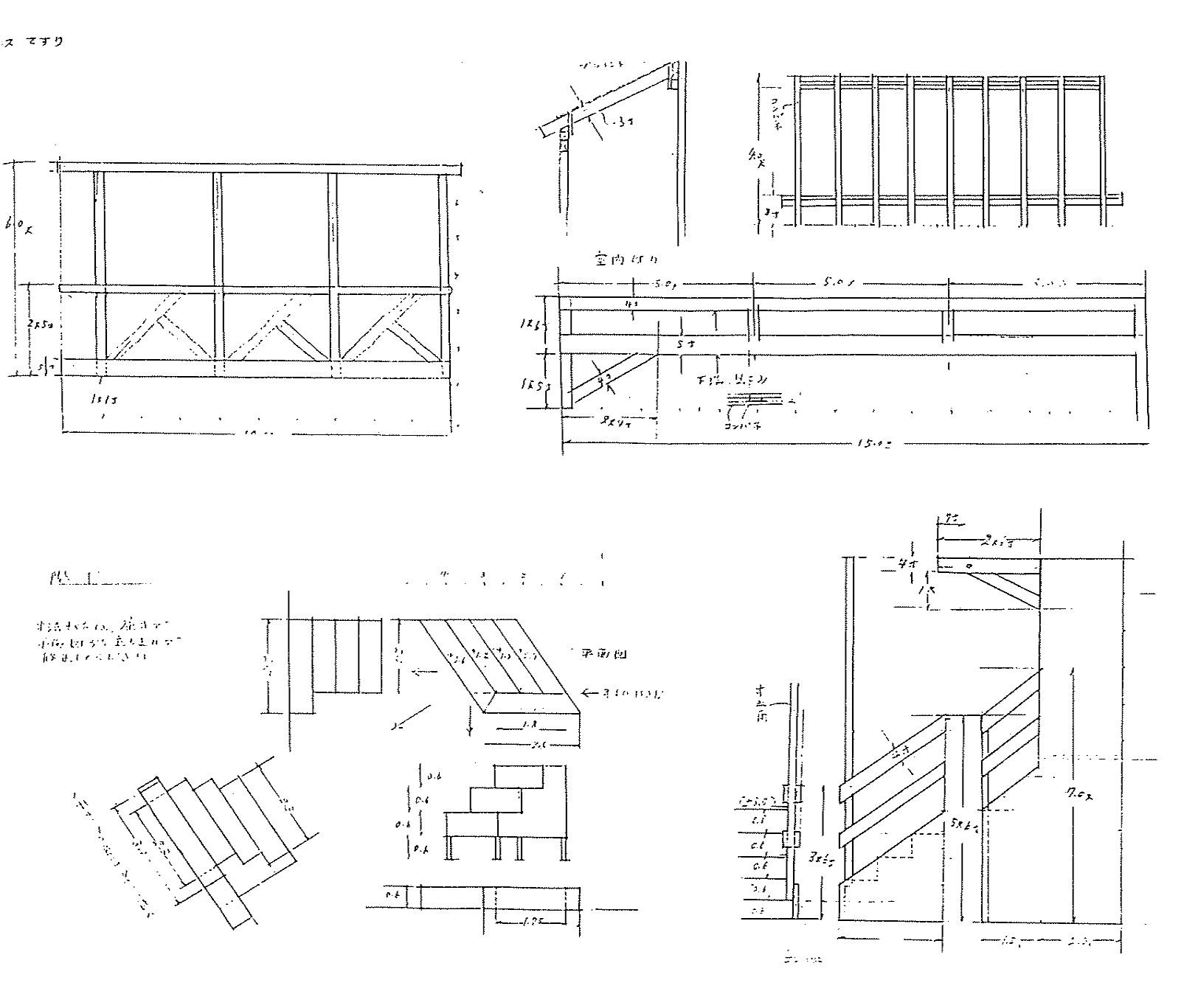

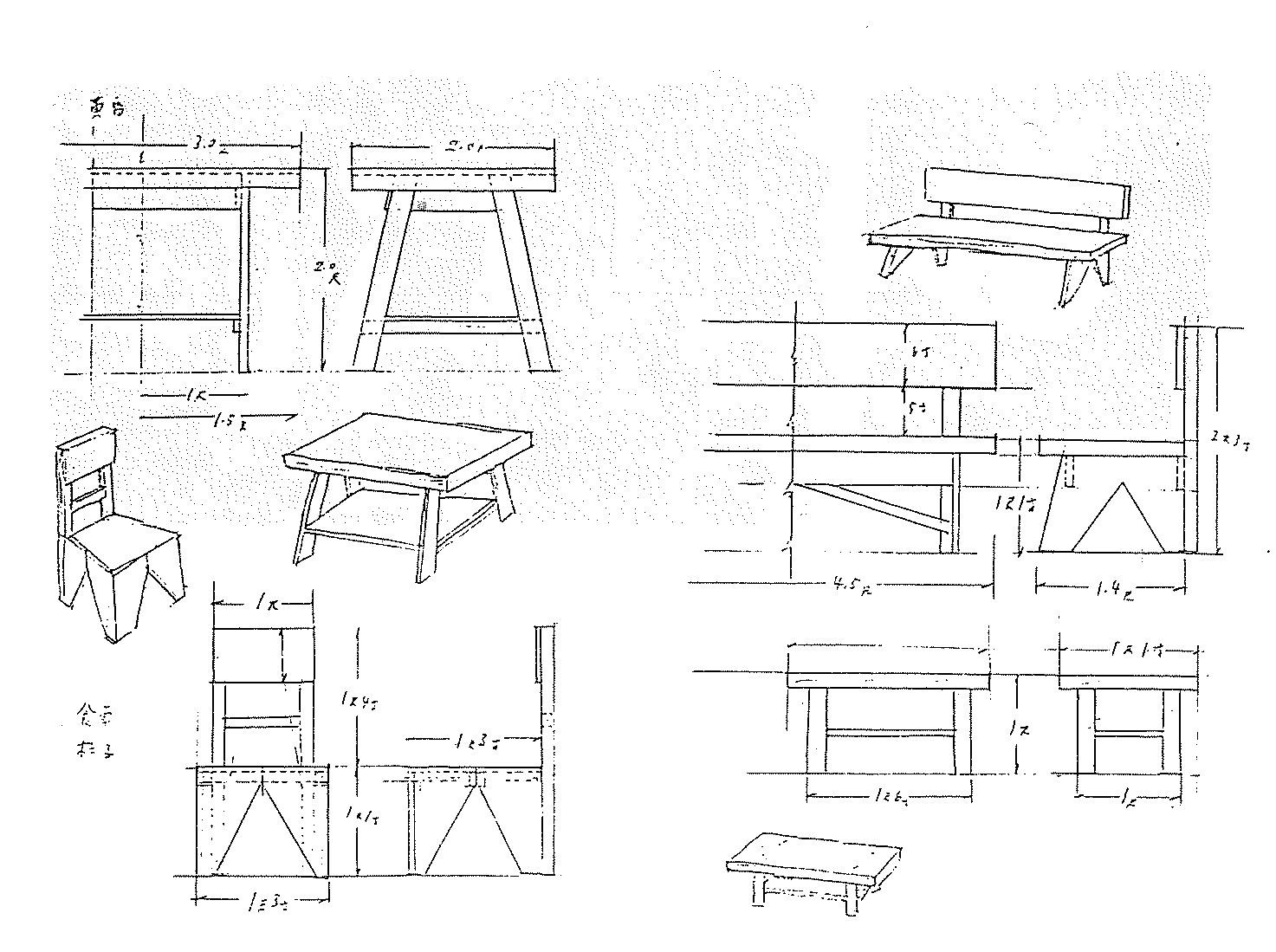

ところでこの<道具帳>と言う言葉を現在も、あのハイテク・メディアのテレビのスタジオで当事者仲間では使っています。開局当初なら新しい仕事でも、かかわりのある多くの人が古いメディア出身ばかりなのでそうなのかと思われたのですが、映画セットの場合もきっと製作仲間、セット仲間の大道具係との間の共通用語としてセット・プランとかセット・デザインとかスケッチなどと言うより<道具帳>の方が互いに通じあえたので代る言葉がないまま使っているにちがいありません。因みに道具帳というのは江戸時代中期、歌舞伎小屋で大道具を建てこんだ(註2)狂言がはじまってからの言葉で、(大道具帳)の略で、(小道具附帳>や<衣裳附帳>などと共に狂言方(註3)が二ツ折の半紙に書き出したもので大道具帳の場合は毛筆で墨一他の線描きです。色彩や細部は欄外に文言で指定してあり、各場面ごとに書き出して綴じたものです。現在はケント紙やデザイン・ボードなどに三〇分の一とか四〇分の一とかの縮尺で描きますが(図2)、それを大道具帳、略して道具帳と言っているわけです。

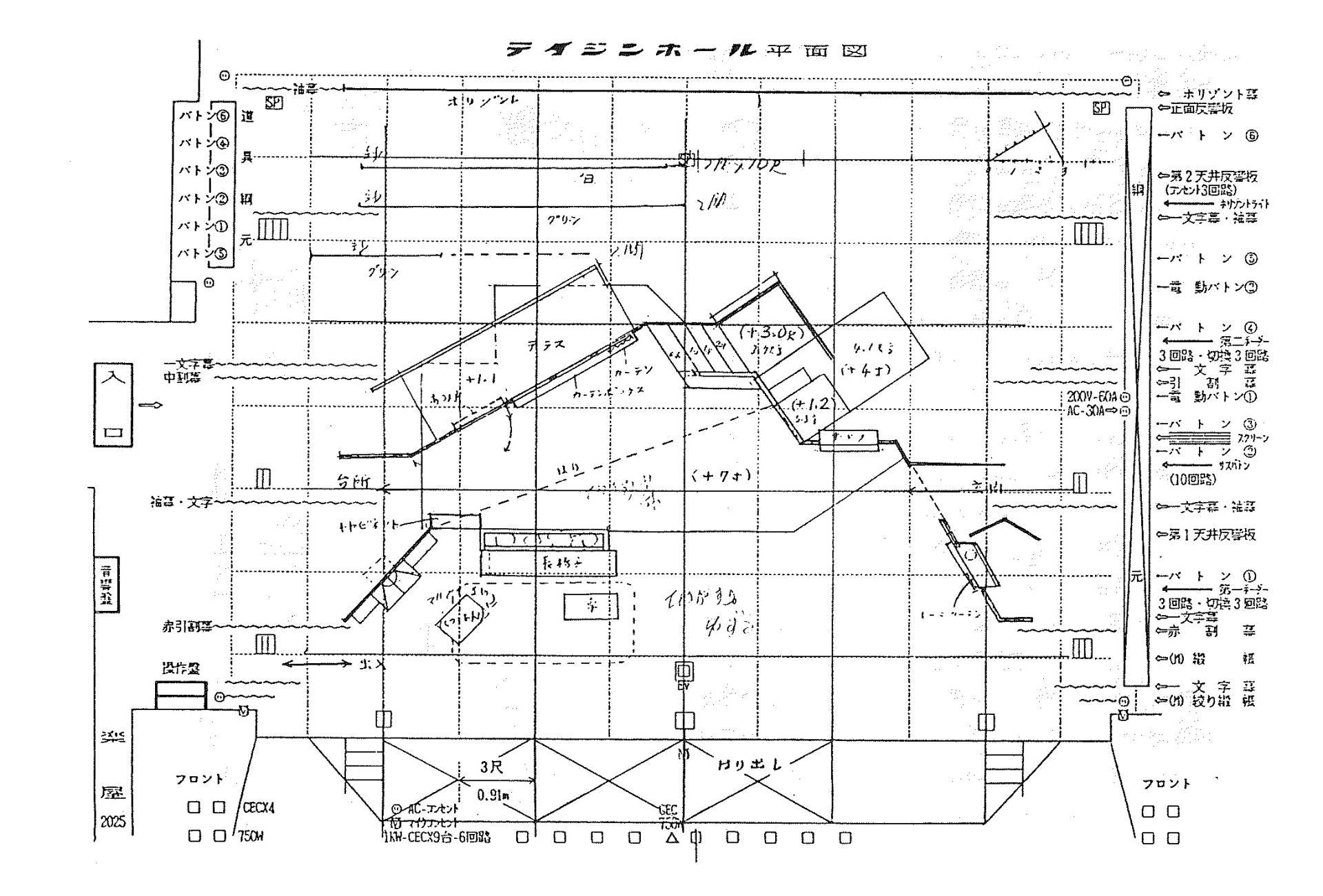

道具帳は彩色されますが、大道具製作のための単なる図面ではなく、情景のイメージとかヴィジョンとして、演出スタッフは勿論、出演者がこの画面を予め見て知ることによって、自分がどこから登場し、どこに位置するかなどアクションのイメージづくりに役立てます。大道具係に渡す時にはこれに平面図や製作図面・分解図(図3)が必ず添えられますが、これらの図面によって工作され、背景師が塗装揮毫して製作完了というわけです。こうして出来た大道具のパーツはホールの舞台に搬入され、パーツはつながれ、吊りこまれ、組み立てられ、平面図によってセットされます。それから道具しらべがあって舞台稽古が始まるというわけです。こうして見ると道具帳を描く仕事と、道具をセットする仕事とはつながっていながらはっきり別であることが判ります。

(図2)上から 山代巴<荷車の歌> エルマーライス<街の風景> シドニー・キングスレイ<探偵物語>

(図3)道具帳

(図3)平面図

(図3)分解図

若い大道具係の「(装置)<装置家>はわれわれなり」との主張はもっともと思われます。そう言えば近頃の若い人達の小劇場公演のチラシを見ると<大道具製作・〇〇>となっていたり、大道具製作会社の名を明示したのを見かけますが、あれはテレビドラマや映画の終りに流される製作協力スタッフの長い長いタイトルの影響かも知れませんし、又その公演におけるアイデンティティを示そうとしているのかもしれません。

(図3)分解図

(図3)製作図面

さて<舞台装置>と名乗る業種の新手がまたここにあらわれました。江戸時代から続いた<大道具―舞台装置>の足許をゆるがせかねない超大物です。それは演目の情景や条件のための大道具を装置仮構築する本来の仕事とちがい、それを実現させるための空間そのものの構造を設備する仕事なのです。具体的に例をあげますと廻り舞台(盆)・昇降設備(迫り)・吊物・スライデイングステージ・ブリッジ・タワーなど劇場の機能設備(メカ)の分野です。以上は今までほとんど大道具の人達が考案して設備し、操作して来ました、ところが昨今は劇場が巨大化し、機械化し、電動化し、木材とロープとワイヤと人力だった舞台設備が鉄骨とギャとチェーンとモーターに変りました。多分一九七〇年大阪万国博のパビリオンのイベントにお目見得して、その後の遊園地の遊具・遊戯機の大型プロジェクトの産物かとも思われます。その業種が株式に上場されるようになった時の新聞の経済面に「舞台装置の国際的専門メーカー」と紹介されているのを見て、瞬間この目を疑ったことがありました。しかもその会社は自社の広告にもやはりこのフレーズを冠していました。経済記者がそれを鵜のみにして記事を書いたのです。ところが同じその新聞の文化欄の公演評に「〇〇の舞台装置が光っていた……」などと書かれていました。同じ新聞誌面にもこんな用語の混乱の事実があるのです。通常はそんな仕事のことを舞台設備とか舞台機構と呼んで来たのですが何故舞台装置と呼ばないといけないのか確かめなければと思っています。

全国各都市では公共ホールの建設ブームです。一時は大都市の公共ホールではお互いの競争心理からか大きさを競い、ハイテク設備(主として照明・音響・コンピュータ)を目玉にしたり、舞台・客席・反響設備の可変機構の開発などが次々とお目見得しましたが、最近は少しおちついて、手頃な大きさの単一目的の小ホールで特徴を持つ方向にかわって来ています。おそらく、多目的に対応するための巨大さや、稀にしか使用しないハイテク設備をもてあましての反省からだろうと思われます。

今、この状況下でホールが抱えている問題点はこの巨大化した容器の中にいれる容れものとその運営、それに伴うハイテク機器を管理運営できる人材の不足です。省力化は危険と紙一重です。危険をおそれ安全を保つためその活用からだんだん遠ざかりがちで宝の持ちぐされになっているのが現状です。そこでその人材の養成にやっと気がつき、歌ったり踊ったり芝居をする俳優やタレントとちがった、昔からあまり腸のあたることのなかった「裏方」の出番がやっと来ました。そうした裏方の人材不足はすぐに補えるものではありません。やっとそんな専門教育の必要に気がつき、研究所や学校も発足しております。

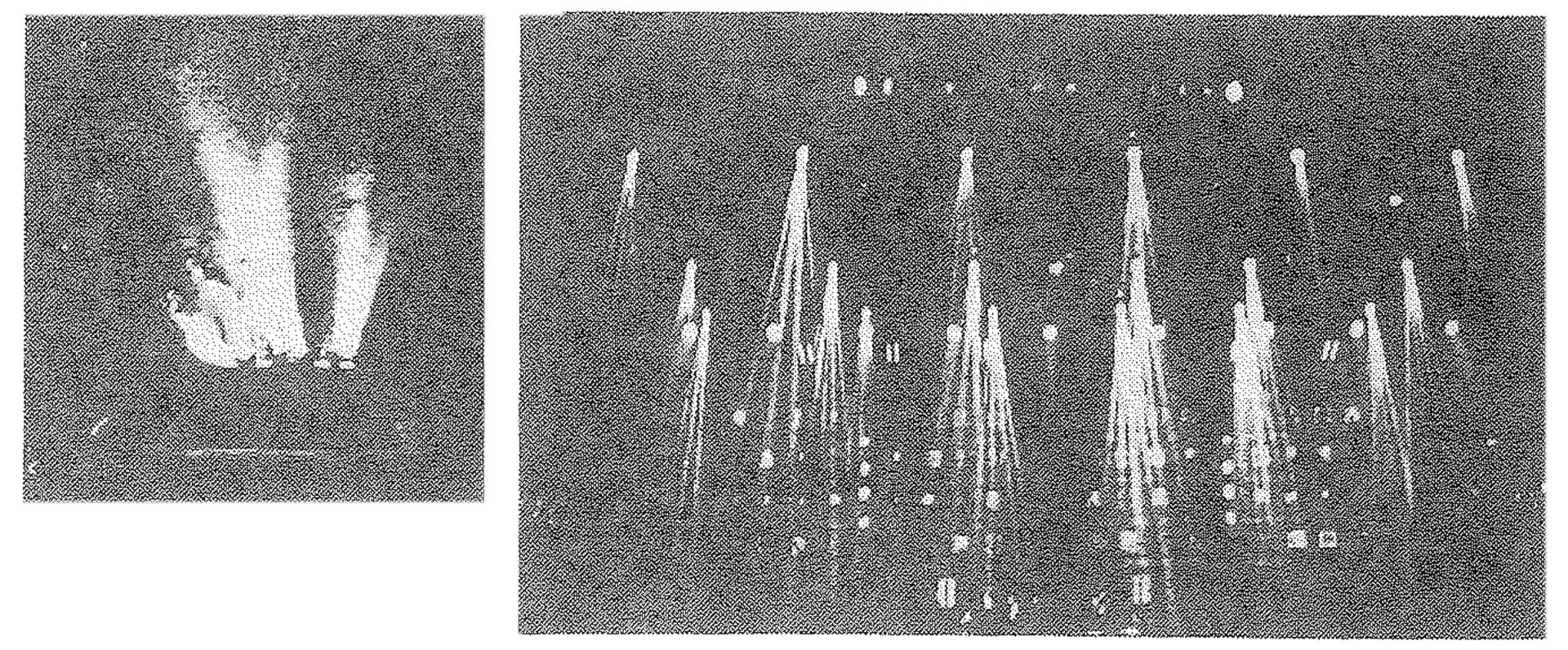

経済大国から文化大国に日本は今、脱皮しようとしています。舞台文化もやっと注目の的になって来ました。貿易不均衡と言われる中で舞台文化だけは輸入超過の感じです。お蔭で私達は国内にいて、いわゆる「引越し公演」によって諸外国の一流の舞台芸術に接することができます。「引越し公演」というのは例えばスカラ座のオペラを例にとれば、出演者は勿論、オーケストラ、指揮者、演出家、舞台監督、特に舞台装置つまり大道具に道具方、小道具、衣裳、照明係などそっくり本拠地をからにして引越してくるからです。人だけではなく物まで移動する昨今の状況は注目に価します。通常、物に関する限り、デザインやプランさえ精確に書いて渡せば大抵のことなら複製も再生も可能です。それなのに不経済と思われることを何故敢えてするのでしょうか。複製や再生について、資材・人材・技術の面で知けるところがあるからでしょうか。必ずしもそればかりではないと思います。おそらくその理由は西欧諸国の舞台文化の中で、その文化を創造するのに「人」と「物」があって、「人」とならんで「物」と、「物」をつくる人、「物」を操る人の重要さを早くより認めていたからにちがいありません。だからより完璧に見せようとして、経済合理性を無視した引越し公演行われるのではないでしょうか。 二十一世紀初頭から西欧諸国の舞台芸術は「人」の演ずる俳優術より「物」で見せる舞台美術の面で画期的な開発と革新がくりひろげられました。それは材料に金属、ガラス、合成材料、可塑材が使用され、表現も現実の模写再現から、抽象を頂点に独自の空間構成へ発展しました。更にそれが初期の電気照明が目ざした、自然光線の模微再現から人工光線の表現へと限りなく展開しています。映像の利用、スモグを使って(図4)、光束やレーザー光線で空間に画像を写し変化させることもできます。かつて夢にも見なかった空間を現出させることが可能になったこの時代、舞台装置も変わらざるを得ません。狂言方が半紙に墨の線をひいて描いた道具帳が共通語のセノグラフィになっても、平面に画面として描いて、製作され建てこみがおわり、照明があたって、どう変化するかのイメージを伝達できる表現は至難です。幕内の隠語的諒解で済まされるものであってはいけません。表現にたずさわる演技者の群像にも通行人にも、演奏家にも、勿論プロデューサーにも賞伝係にも通じあえる表現方法を苦しみながら模索しています。

(図4)

(註1)マイスター・システムを打破って近代的アンサンブルを中心にした演劇形態を最初につくったのは、マイニンゲンのゲオルグ公で……演劇史における演出部門の独立の最初であった。

―マイニンゲン一座(一八七四)パイロイトにおけるワークナーの歌劇における演出実践も相ついで(一八七六)起り、演劇の近代化の躍進に役立った。

日本では一九〇七年前後、ヨーロッパの影響をうけて新劇運動がおこった時に始まり、確立したのは一九一三年、「自由劇場」や「築地小劇場」の公演からである。

<八田元夫「演出論」真理社刊>

(註2)舞台用語で大道具を平面図どおり舞台にセットすることを「建テコミ」と言い、「建テコム」ことを上方では「飾ル」とも言う。

(註3)現代の舞台監督にあたり、歌舞伎などでは折(拍子木のこと、ツケともいう)を打って、幕の開閉、役者の出入り、演技のキッカケなど舞台の進行の中心役。

浪速短期大学 学報 浪速No209

発行日 平成5年10月1日

プロフィール

田中照三