vol.4 加藤 登美子(かとう とみこ) 伊藤熹朔賞の三冠受賞者

5月末、盛況のうちに贈賞式が終了しました「伊藤熹朔記念賞」を顧みまして、長い間様々なエリアで活躍されている加藤登美子さんにお話を伺いました。加藤さんは1996年に「わたしの夢は舞う〜会津八一博士の恋」で新人賞を、2011年には「扉の向こう側」で奨励賞を受賞しました。そして最後の伊藤熹朔賞の2018年には遂に「小さなエイヨルフ」で本賞を授与されました。

今回の舞台裏探訪ではとても興味深いバックグランドを持ち、多くの分野で活躍されている加藤さんのこれまでの歴史と受賞作品にまつわる楽しいお話をお届けします。

明るく気さくに接してくださる加藤さん。姿勢の良さと温和な雰囲気に感動。話を聞いて驚愕!

|| 世の中は学生演劇ブームで、大学内の劇団と共に芝居漬けの日々でした。

ーーーまず生い立ちから——出身はどちらでしょうか?

加藤:F1 で有名な三重県の鈴鹿になります。今住んでいる関西、というよりは愛知の方に近い文化圏です。

ーーーどんな子供でしたか?幼少の頃からアート・演劇方面に興味があったのでしょうか?

加藤:3歳の頃から日本舞踊をやっていましたので、何かしらの関わりはあったと思います。生まれたのは高度経済成長の時で、周りを見ても習い事をしている子供は多かったと思います。

ーーー姿勢がとても良いですね。日本舞踊は納得です。どのくらいされたのですか?

加藤:長続きする性格なのか、結局30代半ばまで続けました。頭で考えるものではなく、体で覚えて表現していくものなので、単純に踊っていたかったんだと思います。20代前半に師範職を取るところまで行きましたが、その後は舞台美術とバックパッカーの旅にのめり込んでしまったので、段々と関わりが薄くなっていきました。

ーーーご家庭の環境がアート寄りだったとか?

加藤:実家は商売をしていたこともあり、常に大勢の人たちが住み込みや出入りをしていました。ですので、すごく活気に満ちたおおらかな家でしたね。青春時代と戦時中が重なった母は、自分ができなかった分、私には日本舞踊をはじめ様々な事にトライさせてくれました。 父はどちらかと言うと静かで風流な趣味人。絵画、華道、茶道をやっていて、その影響もあり中学の頃には美術にも興味を持つようになりました。そして祖母は近所の男衆を率いて色んな行事を仕切ったり、戦後すぐに祖父を連れ出して海外旅行にも行くパワフルな性格の人でした。

ーーー何やらすごく興味深い家庭環境ですね(笑)。

加藤:はい(笑)。それで高校生の時に学校の演劇部の人たちがとても面白そうで、つい入部してしまいました。美術も好きで、日本舞踊もやっていましたので自然な成り行きでした。そして大学進学を考えることになるのですが、当時は実家がある田舎ではまだ「女はすぐに嫁に行け」「クリスマスケーキにはなるな」という風潮がありまして…

ーーーどういう意味ですか?

加藤:女性は 25 歳ーーつまりクリスマスケーキを食べる 25 日ーーまで売れ残るなという意味なんですけど、…ですから 4年生大学は歳をとるし、頭でっかちになるから行くな、と。

ーーーやるせない話ですね。

加藤:本当に! でもそんな世の中の空気を読まずに4年生の芸大に行きました。

ーーーそうして入った大学生活はどうでした?大阪芸大ですよね。

加藤:楽しい日々でした。当時あった民営の女子寮みたいなところに芸大の女子ばかりで住んでいました。行きつけの男子寮というものがあって(笑)、授業の後、そこに皆んなで遊びに行って一晩中しゃべりたおして、朝方だけ帰って寝て、また授業にいく毎日でした。本当に信じられないくらい楽しかった…

ーーー謳歌してますね(笑)。演劇活動はその頃から?

加藤:2年生の頃からですね。その頃は学年内で劇団がバンバン出来たんですけど、同学年の演技演出コースの子たちが中心で「お芝居研究友の会」なるものが出来て、スタッフは照明・美術コースの子達に声がかかかり、私もその内の1人でした。

劇団☆新感線の井上くんも同級生だったので 一緒にやったり、この頃に今も続いている南河内万歳一座の内藤くんに誘われて、南海ホール(※後の心斎橋 2 丁目劇場、現 Base よしもと)で旗揚げ公演をしましたね。その時は私と他の友達と女子 4 人組で大道具製作、小道具、衣裳など全ての美術をやっていました。

ーーーレジェンド級の名前が出てきますね。

加藤:その頃梅田の阪急ファイブにオレンジルームという場所があり、そこが学生演劇のメッカだったんです。元々会議室だったんですけど、学生演劇の連中が 1 年中ずっと公演やって占領してましたね。70年代にファッション、サブカル、アメリカの文化がどっと入ってきて、とても元気のいいバブルの前夜期でとにかくエネルギーに溢れていましたね。世の中は学生演劇ブームで、大学内の劇団と共に芝居漬けの日々でした。それから京都にあった第三舞台や他の学生劇団などにも呼ばれたりしました。

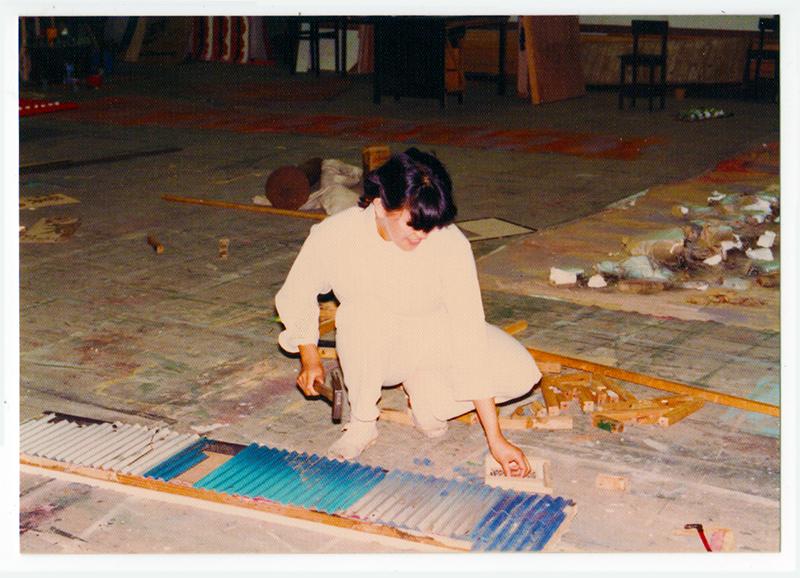

芸大のA棟でタタキをする学生時代の加藤さん

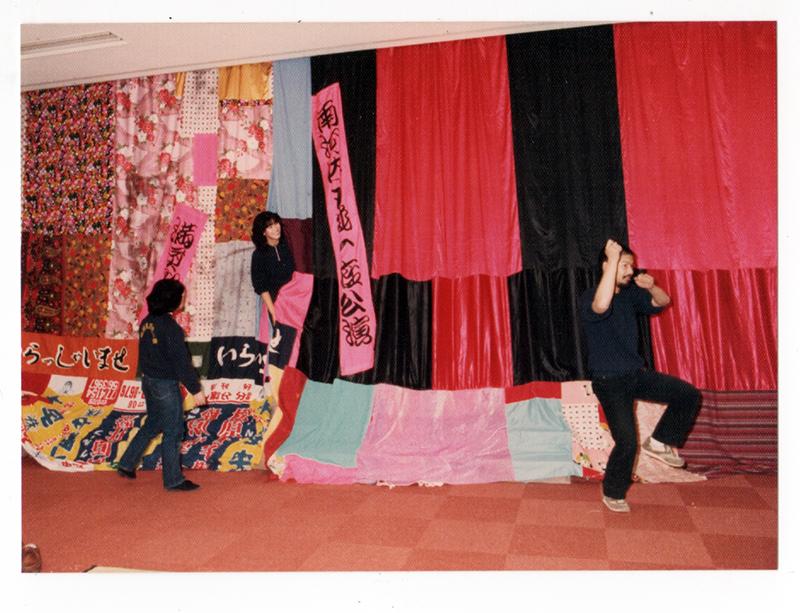

同じく芸大時代の仕込み中の加藤さん(右奥)

芸大時代に作製・オレンジルームで仕込んだ万歳緞帳。一部を作り替えてはいるものの現在も使用中!!

ーーー羨ましい時代です。

それから大学生の時に、後々お世話になる演出の秋浜悟史(あきはま さとし)先生と舞台美術の板坂晋治(いたさか しんじ)先生にも出逢います。私は芝居を秋浜先生に、舞台美術を板坂先生に学んだと思っています。

ーーー大学の時にそのような大切な出会いがあったのですね。

加藤:秋浜先生はもともと東北出身で東京にいらしたんですが、私が大学に入る年に大阪芸大の教授になられました。私は先生の演技の実習クラスに関係がないのによく遊びに行っていて面識がありました。そして内藤くんが秋浜先生の大のお気に入りで、南河内万歳一座の公演は必ず観にきてくださって、色々と話をしてくださいました。

板坂先生は実習がありましたから、それこそ色んなことを学びましたね。とても美しいデザイン画を描く方で、特に色の美しさを教わったと思います。それから私の作品に対してすごく心に響くアドバイスをしてくださいました。

ーーー他に何かエピソードはありますか?

加藤:舞台美術とはあまり関係がないのですが、授業は真面目に出ていたお陰で演劇論の座学の教授にも気に入られて、ある時、テレビ局で絵を描く仕事があるからと声をかけられてABC放送に行きました。その先生がABC放送の大阪で人気のあった長寿番組「部長刑事」のプロデューサー(!)で、セットの玩具屋のシャッターの絵を頼まれて、当時ブームだった襟巻きとかげの絵を描きました。ギャラをもらって帰ろうとしたら台本の中の女子大学生役をその場でキャスティングされて…

ーーー本当ですか?

加藤:当然、演技なんて出来ないですし、驚いて断ったんですけど、1 週間後に撮影に参加させていただきました。でもこの経験のおかげで、「南河内万歳一座のTVデビュー1 号は加藤だ」って内藤くんには言われてました(笑)。

ーーー舞台美術家界でもTVドラマ出演は唯一ではないでしょうか。(笑)

有名TVドラマでの驚きの役者デビューを果たした加藤さん。自身の描いたえりまきトカゲを背景に記念撮影。

ーーーそして、いよいよ卒業となるわけですが…

加藤:ところがここで事件が起こりまして…。4年生の時にいきなり結婚が決められてて(笑)!

ーーーええっ!?

加藤:実家に連れ戻されて、ずるずると結納までいきました。沢山の結納品が並んでいる金屏風の前に座らされて、結納金を送られる儀式まで行われました。

ーーーお姫様みたいですね。豪華な品々が目に浮かびます(笑)。

加藤:でも大阪には賑やかで楽しい学生生活があり、「これで人生決まって一生家に閉じこもるのか」と思うと居た堪れなくなり…卒業前の 1 月にギリギリで婚約を破棄しました。それからえらい騒ぎになりましたが…結納倍返しとか(笑)。私は耳を塞いで大阪に戻り、大学で卒業公演に専念しました。

ーーーすごい経験ですね…

加藤:でもそれが終わるとまた両親がやって来て…。大阪で就職する気満々でしたが、父に「仕事は家にいくらでもある!」とはねつけられて実家に連れ戻された…という訳です。

そこから花嫁修行が始まり、たくさん見合い写真を見せられ、毎日和裁や着付けなどの習い事などやっていました。

ーーー…暗黒時代ですね。自由な大学生活からすると…、かなり気持ち的に塞ぎましたか?

加藤:あまり塞ぎはしなかったんですけど…婚約を破棄したこともあり、申し訳なかったという気持ちと親に歯向かうということがすごくツラかったんです。だから決められた結婚でもしょうがないかという気持ちもありましたね。まぁ、これもいいかー…みたいな。後から考えると親の勤めとして娘を安定した家に嫁に出すという事があったと思います。

ーーー親心ですか…それからどのように復活(?)されるんですか?

加藤:両親もうすうす勘づいていたとは思うんですけど、大阪で仕事があるたびに色々な理由をつけて遠出をしていました。大学卒業後も板坂先生に呼んでいただいたり、色んな劇団から美術を頼まれていたんです。でも軟禁状態だったので鈴鹿からこっそり通う毎日でした。この時期の私はいかに実家から脱出をするか?ということをずーっと考えていたと思います。

ーーーさながら冒険ですね。いつ頃から状況が変わりますか?

加藤:卒業時に今の協会の前身である舞台テレビ美術家協会の展覧会が東京と大阪、そして愛知でも開催されて私も出展しました。そしてその作品が信じられないことに大阪府知事賞をいただいたんです。両親も愛知の展覧会に来てくれて、当時の中部支部長の中山千吉さんにも色々と話を聞いてくれました。娘のやっている舞台美術というものを職業として理解しようとしてくれてたんでしょうかね。

ーーーそのタイミングでの受賞はスゴいですし、ご両親の話もイイ話ですね。

信じられない様な境遇を乗り越えてきた話を笑い飛ばす加藤さん。

|| 関西の演劇人を総動員して本当にアパッチ族の集落を作りました。

ーーーところで、加藤さんご自身はいつ頃から職業として意識するようになりましたか?

加藤:大学時代から勢いだけで楽しく突き進んで来た感じなので、職業として意識する…ということはなかったですね。

ーーーなるほど。いつの間にか職業になってたという感じでしょうか?

加藤:そうですね。先ほども言いましたが、大学を卒業するかしないか頃から他の劇団にも色々と声をかけてもらえるようになり、切れ目なくやってたように思います。そしてデザイン料もいただけるようになりました。

ーーーなるほど。

加藤:ただ、自分の中でプロ意識を感じたことはありましたね。その内の一つが今も関わりの深いピッコロシアターとの出会いですね。私が大学を卒業した時にピッコロ演劇学校が出来て、恩師の秋浜先生が指導に入られました。そして先生に声をかけていただいて、ピッコロ演劇学校の2期生の大ホールでの公演のデザインを担当させていただくことになりました。卒業したての若手の自分に対して三重県からの交通費、ホテル代も出していただき、いやでもプロ意識を持たざる得ませんでした。

それから9年後にピッコロ舞台技術学校も出来て、板坂先生の下、講師の1人として関わっていくことになりました。今は板坂先生からバトンを受けて、渡邊舞というこの技術学校の卒業生の女性美術家をひきづり込んで続けています。

ーーー卒業時からずっとデザインをされてますが、アシスタントなどの経験はありましたか?

加藤:はい、板坂先生のところでお手伝いをさせていただきました。学生時代は授業内で色々と教わっていましたが、劇団仲間との作業に一生懸命で授業外での関わりはあまりありませんでした。ところが、卒業してから先生のアトリエに呼ばれるようになりました。私は鈴鹿で軟禁状態だったので、抜け出しては先生のお宅に泊めていただいて色んな現場を経験しました。

ーーー少しアシスタントも並行された時期があったのですね。

加藤:はい、板坂先生には本当にお世話になりました。先生は新劇の美術をよくされていましたが、私たちの世代はアングラの影を少し引きずったまま小劇場のブームを作った”アンチ新劇”だったんですよね。私はそれまでほとんど新劇方面とは縁がなかったんですけど、先生に付いて現場で勉強させてもらい、他のスタッフの人たちに顔と名前が浸透していきました。そうしてしばらくすると新劇の劇団からもお仕事をいただける様になりました。とにかくお芝居の美術をやりたかったからどんどんやり始めました。

ーーー良い流れですね。アシスタントをしているときの苦労とかありますか?

加藤:板坂先生で苦労したことは一切無いですね~、本当に。先生は本当にデザイン画がすごく美しくて…。諸先輩方に言われたのが、板坂イズムというものがあって、私の作品にもそれがあるって言われました。それから、私は未だに図面から何から道具帖は手書きですけど、ベテランの大工・背景さん達から若手の勉強になるって感謝されてます。これも板坂先生のおかげですね。

ーーー素晴らしいですね。

加藤:苦労したと言えば難波花月の現場でしたね。まず夜の 9 時仕込み開始で、女性の美術家・大道具、裏方スタッフが 1 人もいない時代です。棟梁がワンカップ片手に「ねーちゃん、ここどうすんねん?」って。相当怖くって・・・。

ーーーあの頃は怖かったですね…

加藤:はい。仕込みは喧嘩の様な騒々しさで、箱馬だけじゃなくて平台まで飛んでくる世界でした(苦笑)。当時の大道具さんは反社の人も道を譲るくらい怖かったですし、そもそも女性の入る世界ではなかったんですね。

ーーー当時に比べると今は女性の数も圧倒的に増えました。加藤さんは道を切り拓いた1人ですね。初期の頃にデザインした作品で印象に残っているものはありますか?

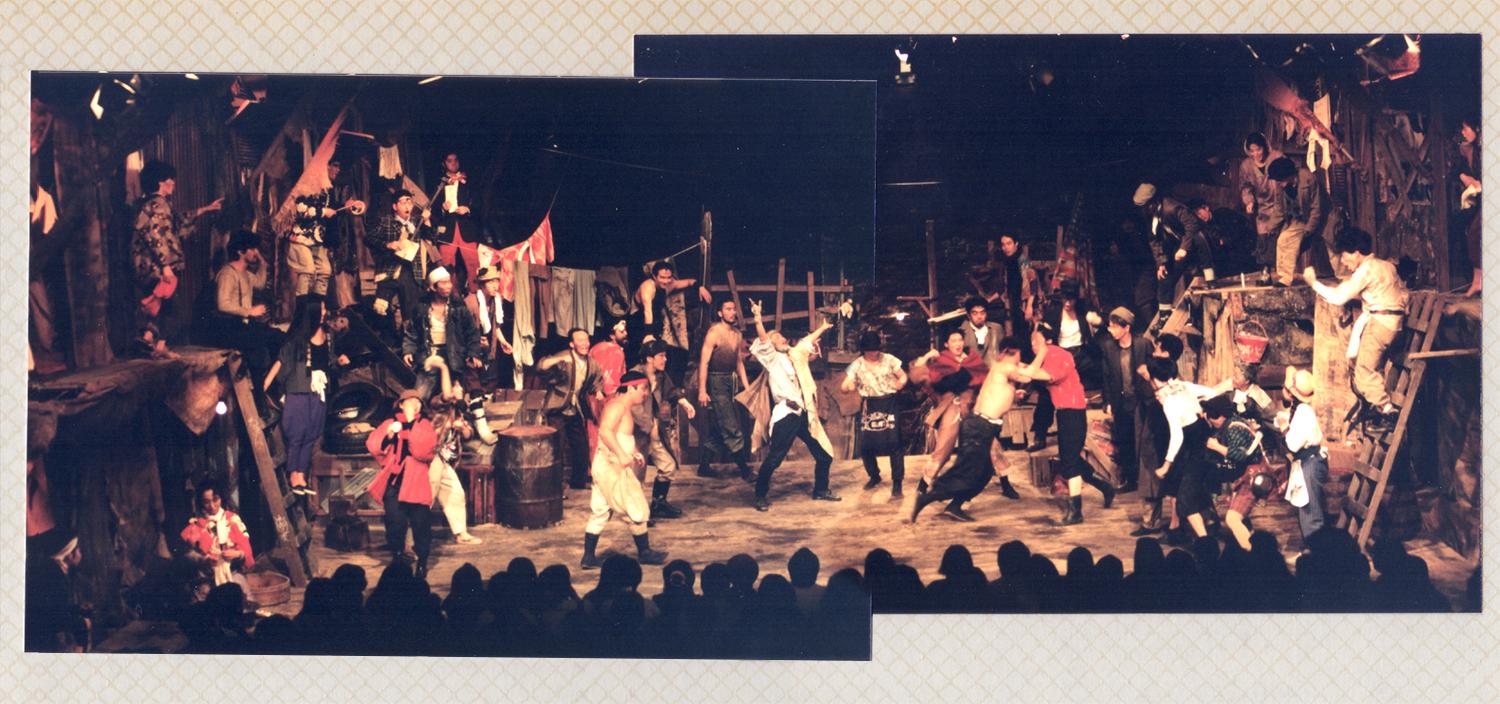

加藤:「日本三文オペラ」という作品です。戦後のアパッチ族(※戦後に兵器工場跡から不法に鉄屑を回収した人々の俗称)の事を描いた開高健さんの小説「日本三文オペラ」を戯曲化し、大阪駅の空き地にテントを立てて公演をすることになりました。テント屋さんに材料を協力してもらって、自分たちでイントレ組んで建て込みました。関西の演劇人を総動員したと思います。

ーーーかなりの規模ですね。

加藤:すごかったです。まずテントなのでイントレ組で建てて、照明を吊るための別のイントレ1セットと合わせて基礎としました。舞台装置はそのイントレを支えにして本当にアパッチ族の集落を作りました。

小説には瘡蓋のような家、古帯の様な緑色の苔むした湿気の高い道が…という描写があったので、装置はその辺で落ちてるものを拾ってきてくっつけ合わした様なもので、すごくリアリティーのあるものが出来ました。でも、拾い物ばかりで基礎以外はすごくお金もかからず(笑)。

小説の中の描写が蘇った様な集落の見事なテクスチャー。1991年の特設テントの公演。

芝居の熱気が外にまで噴き出し、伝わる様な大勢の俳優陣の凄まじい熱演!!

どうせなら観客もアパッチ集落の一員として感じてもらおうと、その長屋を客席両脇に延長しました。集落の中にうどん屋とか飲み屋とかあって、その場面でセリフや出番のない役者の人たちや舞台のスタッフがその屋台の中で呑んで食って、舞台真ん中で起こっている芝居を見ているんですよ。とても面白かったです。

ーーー生きている舞台ですね。

加藤:そして最後に…実は舞台装置はトラック 2 台を両端に置いて、その荷台と、その間にキャスター付きのイントレを渡してその上に部落のセットを作ってたんですね。ラストシーンで、機動隊に集落を潰されて住人達が散り散りに逃げていくんですけど、実際テントの奥を開いて、トラックとその上に載せられた部落のセットが遠くに去っていく…という仕掛けをしました。

今も語り継がれるラストのトラックのシーン

遠くに去っていくトラックと集落の人々。テントで観れないのが残念!!

ーーー話を聞いてるだけでも背筋がゾッとします。実際に観ていると更に堪らなかったでしょうね。

加藤:本当に客席で観ていてもすごい演出でした。その後も京橋の JR 跡地でのテント公演と大阪城ホールの下の倉庫公演、ピッコロ劇団による兵庫県立芸術文化センターの劇場版公演と続いていきます。最近は芸大生が 2018 年にも公演をしました。

2012年ピッコロシアターでの劇場版のラフスケッチ。演じ継がれる舞台。

ーーーまさに演じ継がれるにふさわしい舞台ですね。他にもターニングポイントとなる作品はあります か?

加藤:人生のターニングポイントが 20 代後半にありました。まず一つが 1987 年のPQ(プラハ・カドリエンナーレ:4年に一度チェコ共和国のプラハで開かれる舞台芸術際)ですね。この時訪れたプラハは、まだソビエト崩壊で資本化する前で、静かな中世の雰囲気を残した街並みで素晴らしかったです。

この時私は日本ブースに出展しまして、両親もこちらに連れて来ました。娘の作品が世界の展覧会で展示されていて、世界中にこんなにも美術家がいる。そういう熱気を目の当たりにして、演劇・舞台美術という私の将来をついに認めてくれたと思います。

ーーーまさに人生の…ですね。

加藤:それから二つ目は同時期の南河内万歳一座の韓国公演です。

ーーー当時は韓国との交流はどうだったんですか?

加藤:当時まだ文化交流のない状態で、しかも大韓航空機撃墜事件が起こった直後で税関では大変でした。劇団として費用を抑えるために持てるものは手荷物として持って行ったのですが、そのため同行したカメラマンのフィルムや女優のメイク道具などが爆発物・変装グッズと関連されてかなり厳しく調べられました。また蜂谷真由美(※大韓航空機撃墜事件の北朝鮮実行犯の偽日本名)のために日本名の女性は特に警戒されました。

その他にも当時韓国では、まだ男尊女卑の風潮もかなり強く残っていて、あちらの現場には女性はもちろんあまりいません。でも私たちは女性も含めた劇団総動員で現地で材料を調達しての大道具製作や仕込みをしていたので、驚きを持って見られていましたね。私は装置に関して色々と指示を出しつつ動いてもいたので、現地 の人から”ワンダーウーマン”って呼ばれていました(笑)。あと塗料を買いに行った時ですが、塗料屋さんにデザイン画を見せたら、その場で調合してくれたりと色々と濃い時間でした。

ーーーお店には通訳の方も同行していたのですか?

加藤:いえ、まったく。塗料屋のおじさんとは色を扱うもの同士「アレ少し、コレも少々」みたいな意思の疎通が出来てすごく楽しかったですね。

ーーー面白いですね。公演の方は?

加藤:公演はお客さんがいっぱい来てくださって、多くの年配の方が日本語で「良かったよ~」ってロビーで褒めてくれました。高齢の方が日本語を使うことはかなり嫌な歴史を思い出させることかとも思ったのですが、我々のことをすごく温かく迎え入れてくださいましたね。

ーーーこれもイイ話ですね。

加藤:韓国の初公演がすごくうまく行って、翌年も呼ばれたんです。その後も北京・上海と海外で公演をすることになりました。中国もその頃はまだまだ全然今と違って、街全体もグレーとカーキー色に染まってて、街で調達できるものも質の限られたものしかありませんでした。大学の劇場で公演をすることになっていたのですが、驚いたことに「木材を調達したい」と相談すると、学校内に原木を製材するところがあるからそこで頼みなさいと。

それから塗料は、日本だったら水性でも乾いたら耐水性になりますが、向こうは乾いても水性だったんですね。役者が汗かいた手で壁をドンドンと叩いてると描いてあった部屋番号がどんどんぐしゃぐしゃになっていったりとか、床も日本だとパンチや地絣すりがありますけど、現地にあったこういう布で良いんじゃないかということで使用したらすぐダメになってしまい…(笑)。初日前日の会場でのオープニングパーティーの最中に緞帳を下ろして、俳優陣がおもてなしをしている間に、スタッフはみんなで緞帳裏でベニヤ板に張り替えたり際どいことの連続でした。

ーーー南河内万歳一座はそう考えると海外公演をする小劇団の先駆けですね。では熹朔賞受賞作品のことを伺いたいと思います。

南河内万歳一座の中国公演にて。現地の関係者と。

|| 「美術が芝居を運んでいる」と、そうありたいと思ってます。

ーーーそれでは熹朔賞のことについて伺いたいと思います。新人賞を受けた作品はピッコロ劇団「わたしの夢は舞う~会津八一博士の恋~」です。

加藤:脚本は清水邦夫さんに依頼した書き下ろしで、演出は秋浜先生でした。ちなみに清水さんと秋浜先生は同期なんですね。企画はスタートしたんですけど本が中々上がってこないので、自分で資料を探して” 会津八一”の半生を描いた布貼りの本を入手し読みました。もう台本が来る頃にはかなり会津八一先生のことに詳しくなっていましたね。

ーーーすごいですね。リサーチは徹底的にされるんですか?

加藤:大好きです!このリサーチをしている時と自由奔放にスケッチしている時が一番楽しいですね。

ーーーそこからどの様にデザインを進めていきましたか?

加藤:脚本上の設定は写実的な感じで一幕は会津八一の自宅で、二幕は引越し先の洋館でした。演出の秋浜先生との打ち合わせの中で、盆のセットにして、数多く出入りする書生や女中の動きに合わせて盆を回そうと決まりました。書斎、玄関、幾つか部屋を配置して、壁を全部紗にして色んな場所が垣間見えるという構造です。

ーーーなるほど。

加藤:ただ盆はその中だけのセット飾りになってしまいがちで…。秋浜先生は盆以外の空いてるところは庭ということにして、二幕が引越し先の洋館に変わるのでその対比もあって何も置かないでいいと言われたんですけど、何もないのも面白くないと思ってたんです。

ーーー何か仕掛けられたのですか?

加藤:袖との間の空きが気になったので脚本にないことを一つだけ装置の要素に足したんです。リサーチで調べた書物の中に会津八一先生って自然を愛する方で虫かご/鳥かごをすごく自宅に吊っていたという記述があったんですよ。それで書生の数だけ色んな形のカゴをそこに吊ったんです。清水さんも観にきて褒めてくださり、これはデザイン的にもハマったと思いました。

上演台本にはト書きに“鳥かごがぶら下がっている”と追記され、後年にお出しになった作品集には、「初演・美術加藤登美子」と書かれてあり嬉しかったです。これだけは鮮明に覚えています。

一幕の自宅家屋。舞台の隙間を鳥かご・虫かごが埋める。

同じく一幕。盆と透ける壁の美術が、同時進行で進む芝居を魅せる

二幕の洋館。盆はそのままで見事に構図を変化。

ーーー次に同じくピッコロ劇団「扉の向こうの物語」で奨励賞を受けた時のことを伺います。こちらも同じ座組みでの作品だったのでしょうか?

加藤:まずこちらは原作が岡田淳さんの児童書で、ピッコロ劇団ファミリー公演の一つです。元々は秋浜先生が「観劇にきた子供たちを舞台の上にあげて一緒に作品を作る」という形で始まって、大人も子供も楽しめる趣旨になってます。

ーーー良い企画ですね。子供たちへの演劇体験は未来を創るという意味でも重要だと思います。

加藤:そうなんです。ところが秋浜先生が早くに亡くなられて、劇団の看板女優だった平井久美子さんが演出を担うことになりました。平井さんがピッコロ演劇学校に入った時には、私はすでに舞台美術担当でしたから、そういう関係性もあってすごく頼りにしてくださったんです。私が思う”こんな面白いこと”を提案すると快く受け入れてくれて、すごい思い切って出来た印象があります。

この作品は 9 場面くらいあって、最初の現代の場面から少年の物語の世界に入り込んでいき、その世界の街の色んな場所に行く流れになっています。原作ではルービックキューブを回転させるみたいに街が変化していくって書かれていて、読みながら面白いなという印象を受けました。

ーーーどのように対処していきました。

加藤:舞台では街を階段と扉ばかりで形作る構成舞台と決めました。それらの配置を変えていく事で街が変化していく…ですね。しかしあまり動かすパイが多いと混乱するし、役者の動線も確保できない事もあるので 2 つだけにしました。8 角形(を基本の引枠ベースに 2 つに分かれて)の屋台を2つに割って、それぞれに階段があって 2 層構造の扉があって内側にも別に空間があって反対側に現代の空間があって、色んな組み合わせで場面がどんどん変わっていく。言うなればパズルなんです。

ーーー本当にパズルですね。説明だけでは簡単に頭には浮かびませんが、ワクワクします。

加藤:はい。でもただ配置をして場面を作るという以外にも、場面繋ぎにも利用しました。例えば A の引き枠がある向きである場所に置かれている時に、役者が袖から見切れない様にスタンバイして、次の場面で A が回転移動した時に役者はすでにその場面にいる、という感じにも利用しました。全編通してかなり複雑な使い方をしましたね。

ーーーもう稽古開始の段階ですでに細かいところまで動きのプランが出来てたんですか?

加藤:稽古開始の段階ですでに演出家ともかなり動きを詰めてましたので、稽古は私のプランが機能するかの確認の様な感じで見てました。ほとんど大きな変更はなく、演出部の方達が時間とタイミングの整理をしてくれましたね。

ーーーすごいですね。

加藤:幼少期から数学が得意でしたし、パズルを扱うのは大好きなので楽しくできました。技術学校で生徒達にも話すのですが、構成舞台の模型はオモチャだと。演出家にとって転換を考える・場面の流れを考えるオモチャを渡すんだから、楽しめるモノの方がいいでしょと言ってます。そうすると演出家はこれに刺激されて、他の(面白い)ことも思いつくから、と。

ーーー確かにそうですね。互いに刺激し合えるというのは良いですね。

加藤:転換がとにかく魅力の装置でした。当時、熹朔賞に出展した時に東京の年配の舞台美術家の方が「これは芝居家(しばいや)が作った舞台装置だ」と褒めていただきました。自分でも大学の時から芝居のことを考えた美術家だと思ってずっとやってきてましたので、とても嬉しい言葉でした。最近も劇評家で演出もされてる方が、加藤さんの作品は「美術が芝居を運んでいってる」と言って下さいましたね。

ーーー芝居を一緒に創っている、と。

加藤:そのような言葉をいただくたびに、そうありたいと思ってやってます。でも出展した際にも思いましたが、実際に舞台を見ないとその良さが写真では伝わらないのがジレンマですね。

ーーー確かに実際に観劇しないと難しいですね。一方で写真映えする装置もありますし。

加藤:関西にいるジレンマは審査員の人が誰も公演を見てない…ということなんですよ。予算や出展する際の手間費用のことも含めて東京以外の人間が出展するのはハードルが高いですね。

ーーー難題はまだありますが、“新生”になりこれから少しずつでも解消されていくと良いですね。

(※第1回伊藤熹朔記念賞では、西日本支部・中部支部からの協会員が審査員として参加しています。)

他にも「彼女の舞台美術は役者と一緒に演技している」と評されたことも。出演者と装置の全員総出の記念撮影。

|| 結果的に思い切ったことが出来て、賞をいただけたので最高の気分でした。

ーーーさていよいよ本賞です。2017年公演の「小さなエイヨルフ」ですが、こちらの作品のことをお聞かせください。

加藤:同じくピッコロ劇団の公演なのですが、演出が文学座の鵜山さんでこれまでとは座組みが大きく変わり、私以外のスタッフは鵜山さんが連れてこられました。まずそれがとても良い刺激になりましたね。

ーーーどう良かったですか。

加藤:古宮俊昭さんの照明デザインは本当に感激しました。LED を使用しているんですけど、すごく良いんですよ。ホリゾント 1 つとっても今まで見たこともない美しい染まり方、それから星球の瞬きにしても素晴らしかったです。

古宮氏による鮮やかな色彩の照明が美術の世界観を引き立てる

ーーーいきなり大絶賛ですね。確かに照明は美術の見え方を大きく左右します。

加藤:脚本はイプセンで、ト書きに装置の描写がすごく綿密に書かれていて、その通り絵を描いたら大変なことになると感じました。1 幕はある夫婦のお屋敷のガーデンルームで、2 幕はフィヨルドの湖の岸辺、3 幕はそこから旅立っていく、と変わっていきます。日常の生活からどん底に落ちた人間の再起を描いていて、最後は夫婦は前を向いて生きてゆくという話なんです。

ーーーどのように進めましたか?

加藤:脚本をしっかりと読み込んで、テーマも設定もわかり、そして好きな調べものもして、打ち合わせに望みました。鵜山さんは物静かな方で、すーっと取り出して見せてくれたんですよ。「これなんですよね…」と、現れたのがムンクの”叫び”の版画バージョンだったんです。少々意外でしたが楽しいなと思いながら聞いていて、「透明のガラスの床が浮かんでいるみたいな感じなんですよね…」っておっしゃるんです。どうやら白黒の世界を想像されてるみたいで、プロジェクション・マッピングで場面を変えていこうと考えている様子でした。

それが 1回目の美打ちで、終了後にマッピングの使用に対して抵抗感があったのを覚えています。

ーーーなるほど。

加藤:それで次の打合わせに、ムンクの”叫び”の絵のカラー版の案を持っていったんです。あの絵の世界でお屋敷の床が浮かび上がっている絵を描いて。透明の床って言われましたけど、それは明らかに予算的に無理でしたので。さらに演出家のリクエストで針葉樹の森を入れたのですが、その針葉樹のパネルにいっぱい穴を開けて灯りが出たら面白いと思い、色々と鵜山さんの提案にプラスアルファで私のアイディアを盛り込みました。

ーーー演出家の反応はどうでしたか?

加藤:鵜山さんは私がプレゼンしている間、何もおっしゃらないんですよ。私が喋りたいだけ喋って、その後にぽつりぽつり 2,3 の課題を下さるんですよね。それを聞きに東京に行くという…(笑)。

ーーー(笑)

加藤:あと芝居の邪魔になると思ってやり切らなかった――つまり、私の”やりたいけど遠慮している事”――に対して、もっとやっていいよと受け入れてくださいました。長年やっていると舞台上での美術の主張具合というものも分かって来て、美術が主張し過ぎるかなと思ってたら、その様なことは見透かされるんですよね。最初は床のこの赤い色も彩度を落としていたんですけど、最終的には”叫び”の絵のままに結構強い配色になったと思います。

ずっと気にしていた透明なガラスの床ですが、浮いているということが重要だと思ったので、床から下の支えのベース部分を 1 尺中に控えてデザインしました。ベース部分は影になって見えなくなるかなと思ったんですが、鵜山さんが気にされていたので、劇場の床の水の流れの模様をベースのケコミにまでつなげて目の錯覚を利用しました。これも上手くいって納得していただけました。

一場—ある夫婦の屋敷のガーデンルーム

二場—湖の岸辺。空中に浮かんだ一場の家具がダイナミックな構図を創る。

ーーー評価はどうでしたか?

加藤:劇場入った瞬間にワクワクしたとか、配色に度肝を抜かれたなどのアンケート回答があったと聞きました。色に関しては照明の小宮さんの大胆な色使いもかなり助けになっていたと思います。授賞式に鵜山さんと照明の小宮さんが来てくださって感激しました。本当に結果的に思い切ったことが出来て、賞をいただけたので最高の気分でした。

ーーー色々とやりとりがあって到達した美術作品が評価されてよかったですね。受賞作品に関するたくさんのお話ありがとうございました。

いつもはここから加藤さんご自身のことを伺うのですが、残念ながら今回は時間切れのため数十カ国の旅のお話も含めて、別の機会にぜひお願いします。

PROFILE

加藤 登美子(かとう とみこ)

ピッコロ舞台技術学校講師。大阪芸術大学非常勤講師。

大阪芸術大学 舞台芸術学科 舞台美術コース卒業。同大学在学中、「南河内万歳一座」の旗揚げに参加。以後同劇団の全ての舞台美術を手がける。

兵庫県立ピッコロ劇団の旗揚げより関わり、多くの作品を担当している。1987年海外公演の経験をキッカケに、長期滞在型渡航を始め、現在までに訪れた国は20ケ国以上。

1992年ピッコロ舞台技術学校講師就任。1998年大阪芸術大学非常勤講師就任。

受賞歴:

1983年 第9回舞台テレビ美術展大阪府知事賞

1997年 第24回 伊藤熹朔賞 新人賞

1999年 大阪舞台芸術奨励賞

2011年 第39回 伊藤熹朔賞 奨励賞

2013年 尼崎市民芸術賞

2018年 第46回 伊藤熹朔賞 本賞

編集後記:

時間がなく加藤さんのキャリア初期の一部と受賞作品の話のみしかお届けできませんでしたが、今回お伝えできなかった他の海外公演やバックパーカー旅行の話も番外編として別の機会にお届けしたいと思います。

大学卒業間近のご実家での騒動や小劇場による海外公演の黎明期のバイタリティー溢れる活躍からは想像できない明るく温和な雰囲気がとても魅力的でした。また病気と闘う子供たちに髪の毛を贈る「ヘアドネーション」をしたり、立上げからから関わっている日本初の公立劇団であるピッコロシアターとともに地域の社会問題に取り組むその意識の高さはこれからの芸術家の描く姿の一つかもしれません。これからも加藤さんの活動に注目です!

>>ピッコロシアターのHPはこちら

ピッコロシアターにて(10.26.2021)

プロフィール

加藤 登美子

加藤 登美子

KATO Tomiko

美術(装置), 衣装, 教育関連・研究員

大阪芸術大学舞台芸術学科舞台美術卒業。 フリーの舞台美術家として、南河内万歳一座・兵庫県立ピッコロ劇団・人形浄瑠璃鹿角座など関西の劇団を中心に活動。1987年海外公演の経験を機に、長期滞在型渡航を始める。現在までに訪れた国は20ケ国以上になる。また国際舞台美術展プラハ・カドリエンナーレ出展多数。 日...