築地小劇場

会場情報

- 開館:

- 1924年(大正13年)6月13日

- 閉館:

- 1945年3月東京大空襲で焼失

- 所在地:

- 東京府東京市京橋区築地2丁目5番地

- 概要:

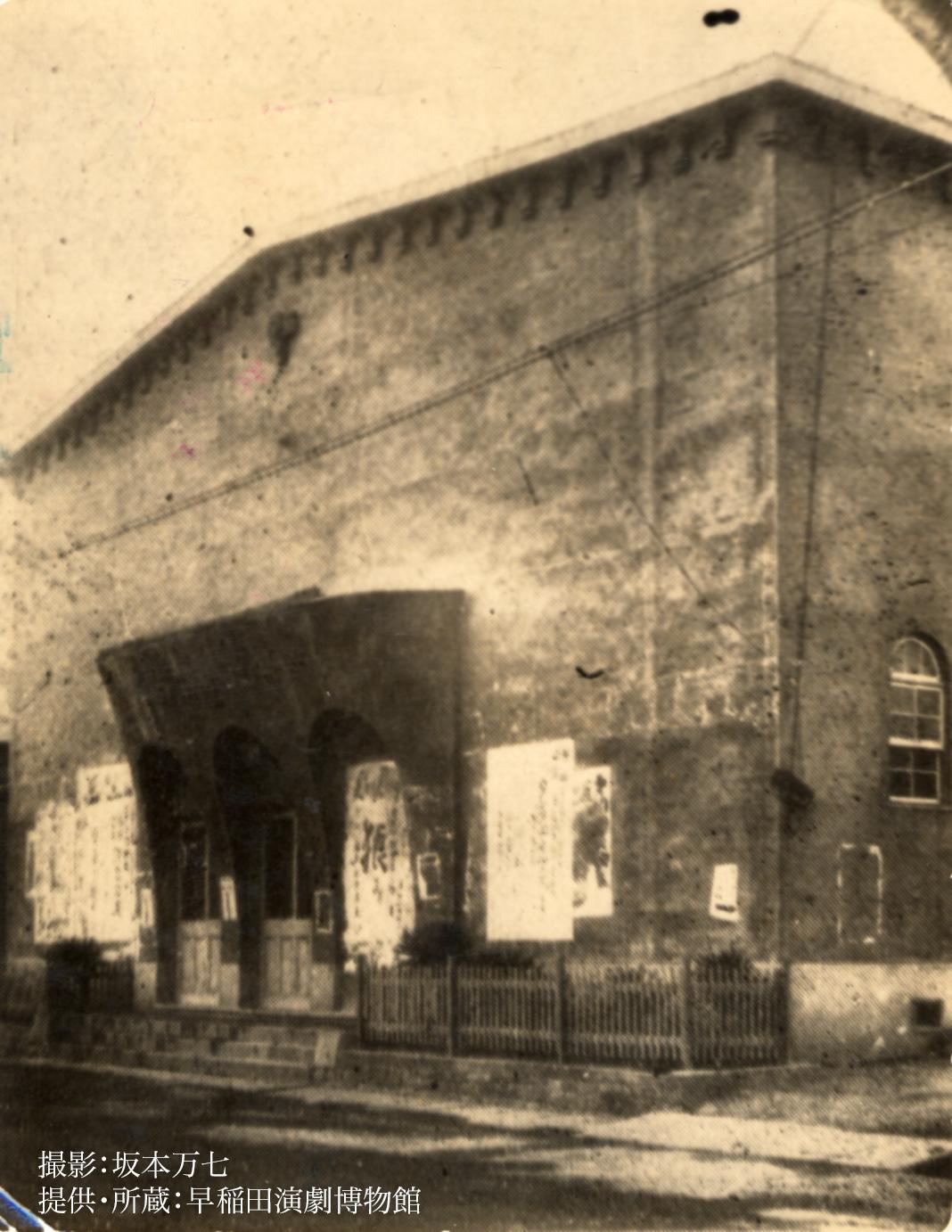

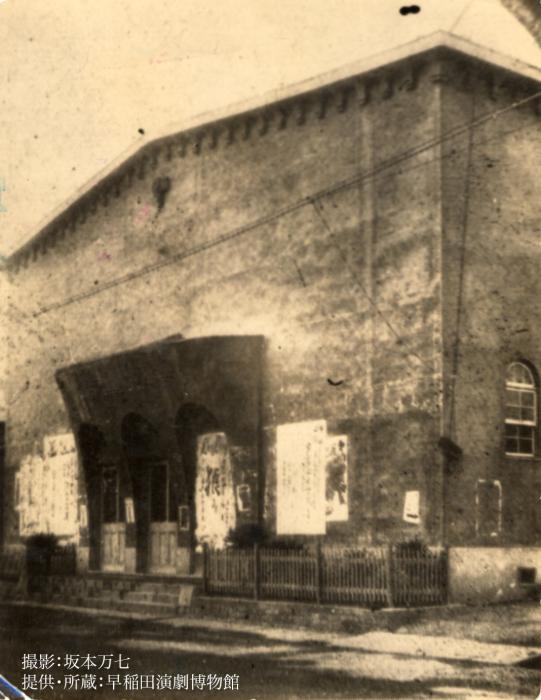

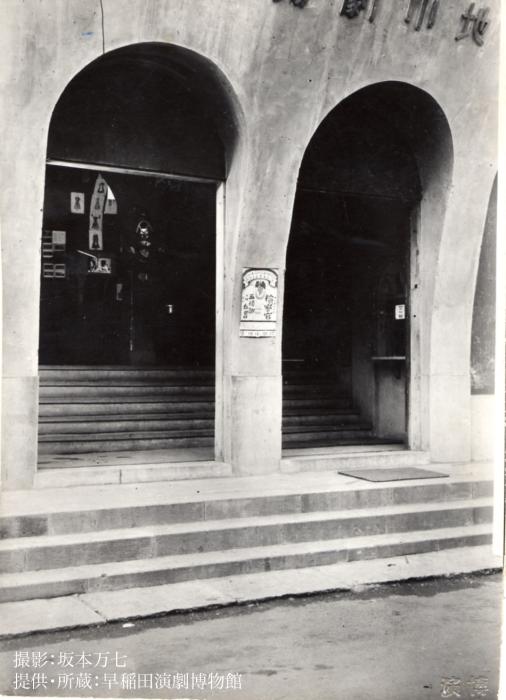

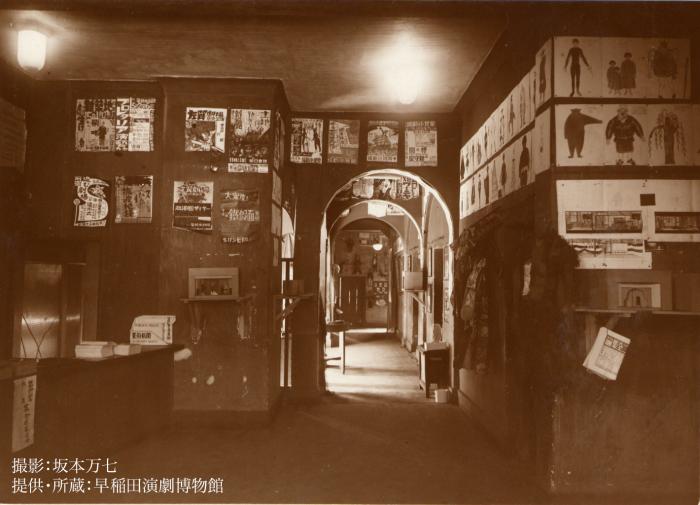

- 築地小劇場(つきじしょうげきじょう)は、土方与志と小山内薫が1924年(大正13年)6月13日に開設した新劇の常設劇場である。また、劇場付属の劇団の名称でもあった。

所在地は、東京府東京市京橋区築地2丁目5番地。現在の東京メトロ日比谷線築地駅からほど近い、東京都中央区築地2丁目11番地にあたり、同所に記念碑がある。

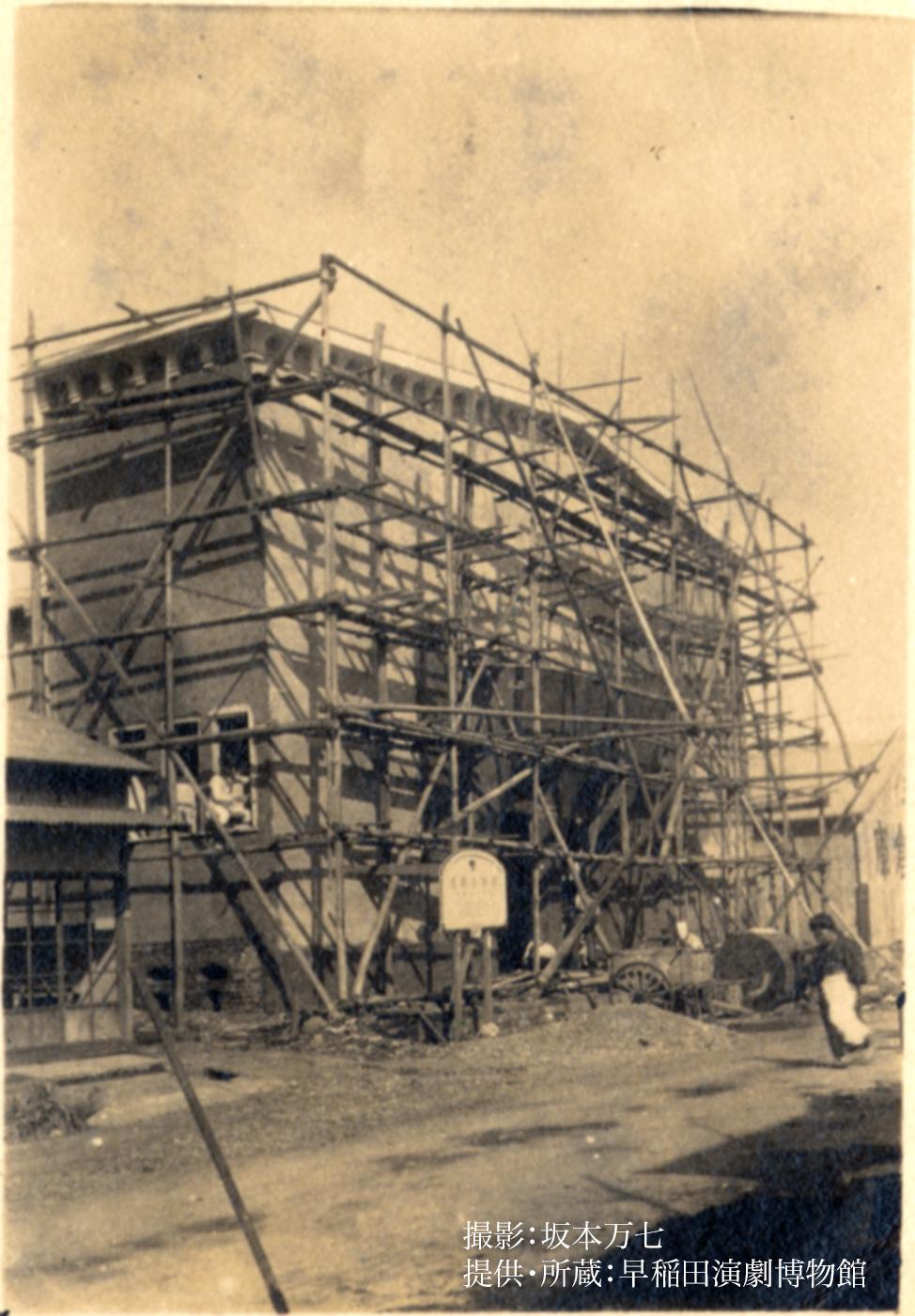

築地小劇場の成り立ちは1923年(大正12年)9月1日に起きた関東大震災と関係している。演劇研究のためドイツに留学していた土方は、関東大震災の報を聞き、予定より早く同年暮れに帰国。震災復興のため一時的に建築規制が緩められたことを知り、仮設のバラック劇場の建設を思いついた。年が明けると小山内を訪ねて構想を固め、劇場建設と劇団の育成に取り掛かった。半年ほどで劇場を建設し、開場まで漕ぎつけた。

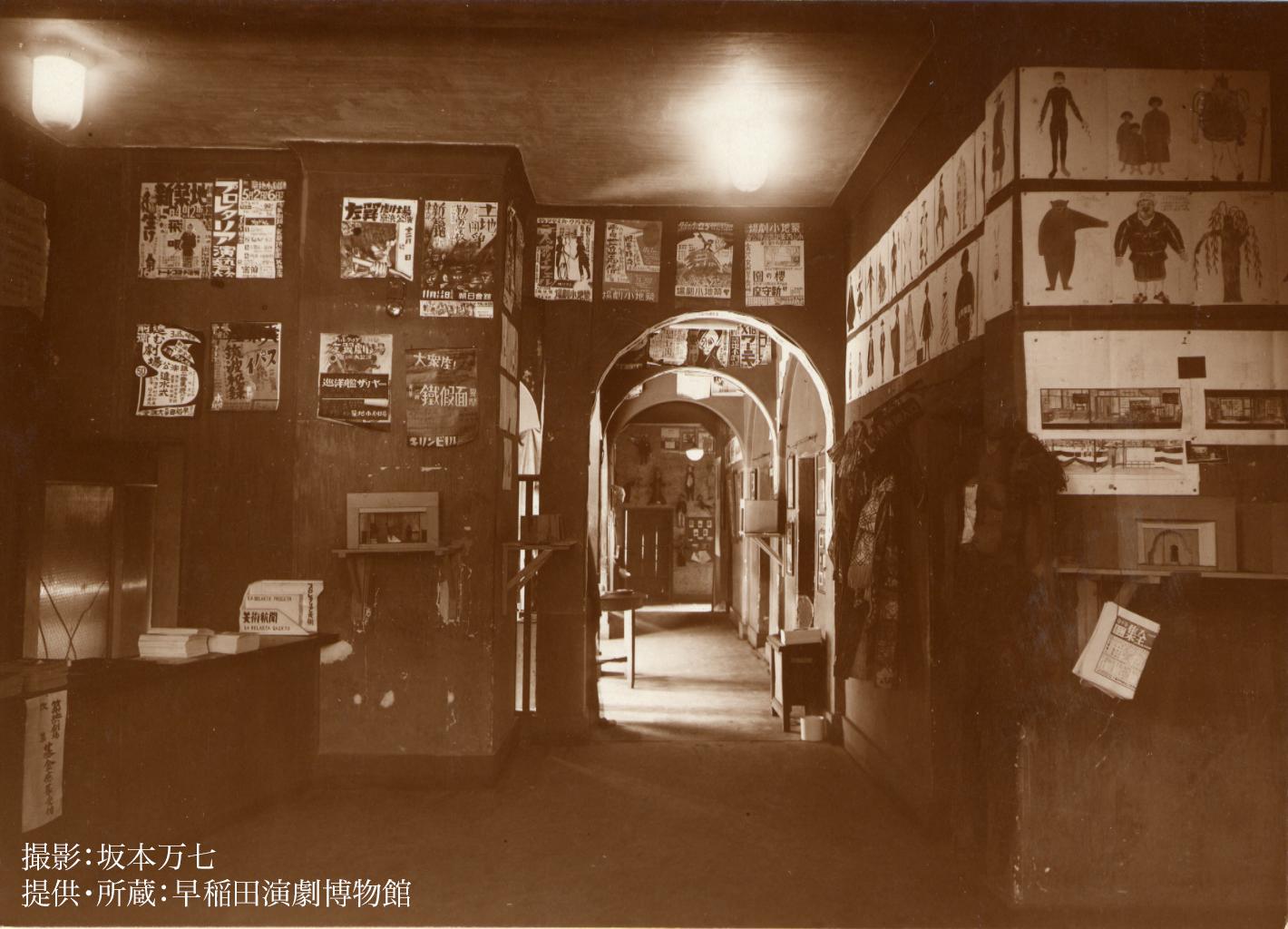

友田恭助・小山内薫・和田精・浅利鶴雄・汐見洋・土方与志の6人で発足した。『築地小劇場』(冊子、プログラムも兼ねる)創刊号には劇場の断面図・平面図が載り、上演予定作品の頁もある。

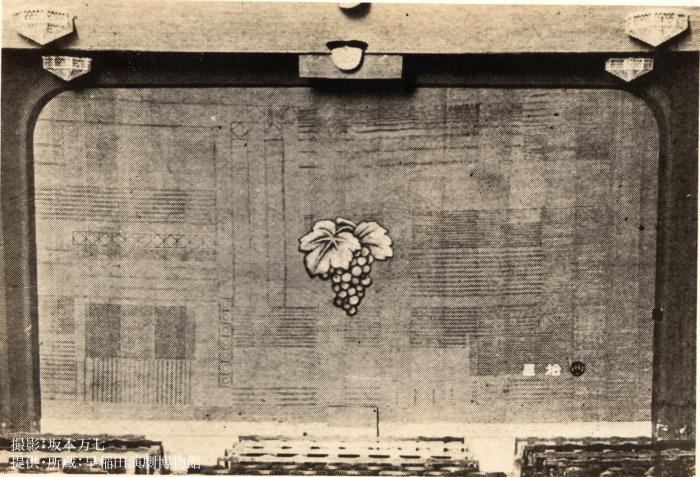

劇場の正面外壁上にある「ぶどうのマーク」は土方与志が「バッカスの神」の象徴、「天宇受売の神」持ち物の鈴がぶどうに似ている等々から選んだという(土方「ぶどうのマーク」)。

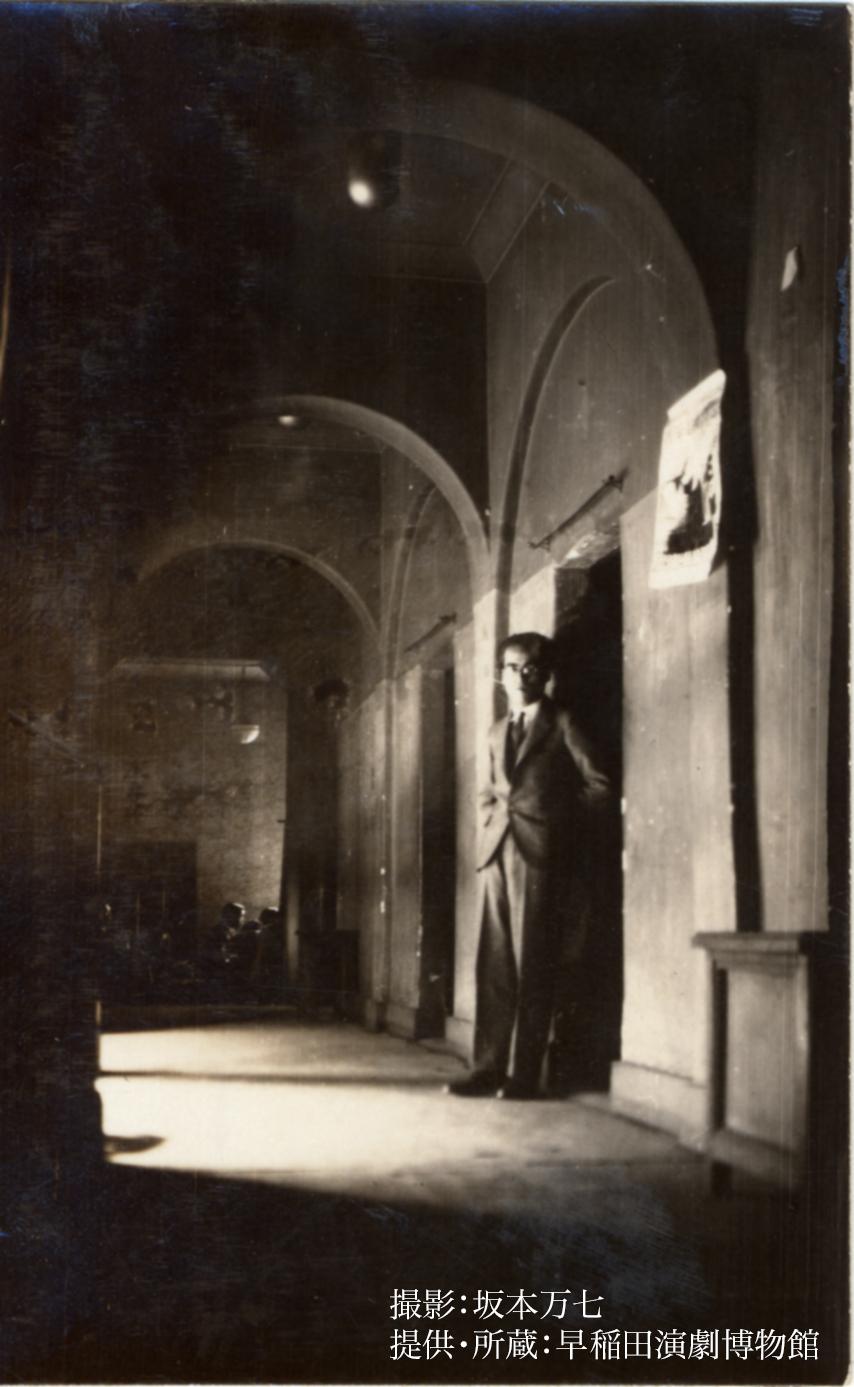

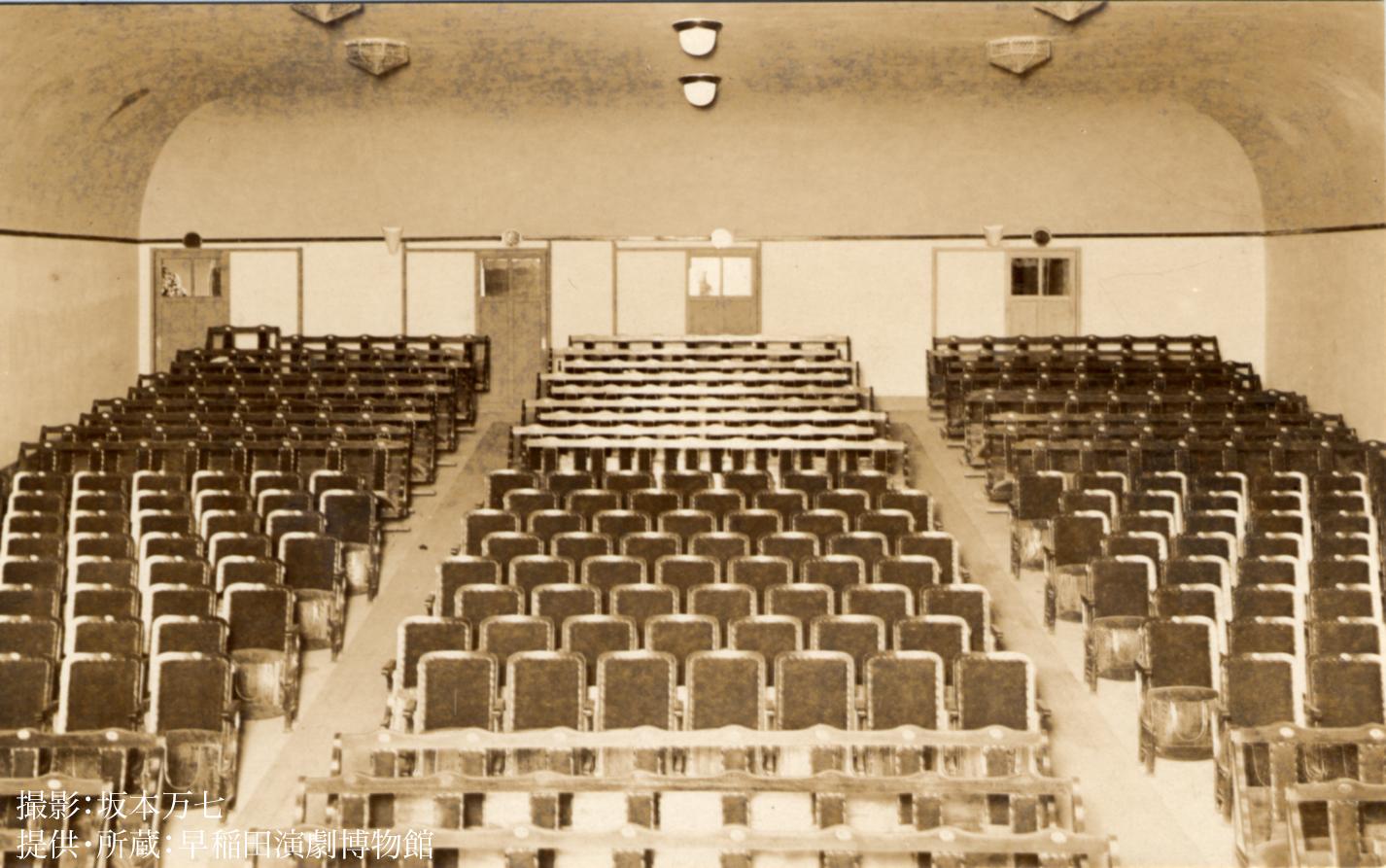

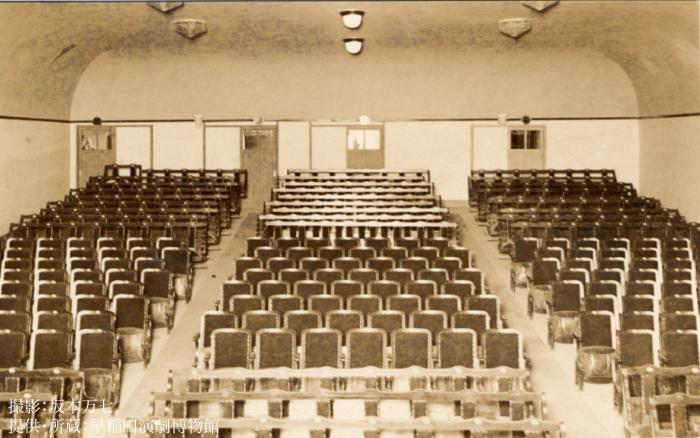

ギリシャ劇をはじめ、シェイクスピア、イプセン、ストリンドベリー、ロシアのラインハルト劇場、メイエルホリド劇場やドイツ表現派の舞台等々を研究しつくされ、内側も外側もグレー一色で統一された。客席数は、約500人。

直径40尺(12120mm)、深さ24尺(7272mm)、高さ40尺(12120mm)の鉄骨コンクリートのクッペル・ホリゾントをもち、舞台間口33尺(9999mm)。照明の設備に工夫がこらされ、フットライトを排し、客席天井の照明室ならびに上手下手のアーチのかげやプロセニアムのかげより舞台にむけて照明をつけ、舞台天井からは、ボーダー・ライトよりもサスペンション・スポットを多く用いる等々当時としては斬新なこころみが大胆に行われた劇場でもありました。

歌舞伎の描き割りの道具を離れ、立体的に抽象的にと様々な舞台美術が出てきました。主に活動していた美術家に、伊藤熹朔・吉田謙吉・村山知義などがいる。

代表作

-

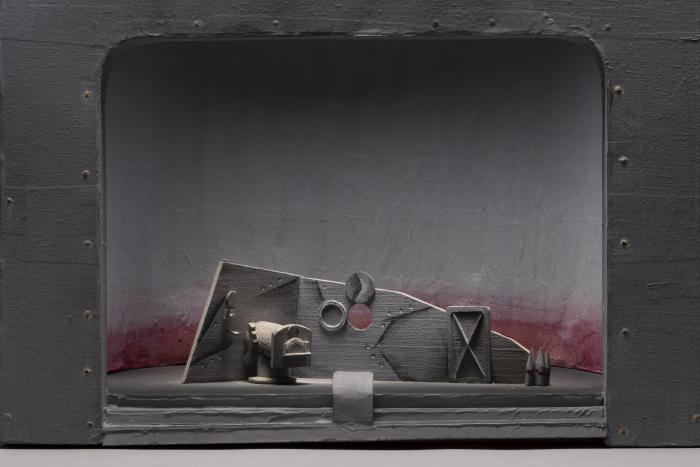

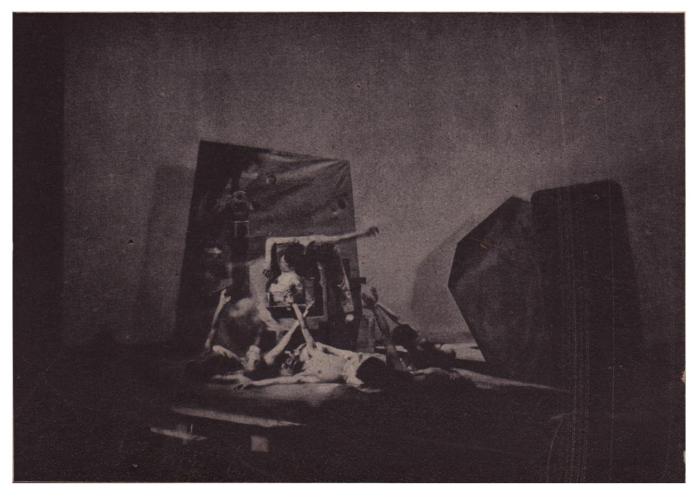

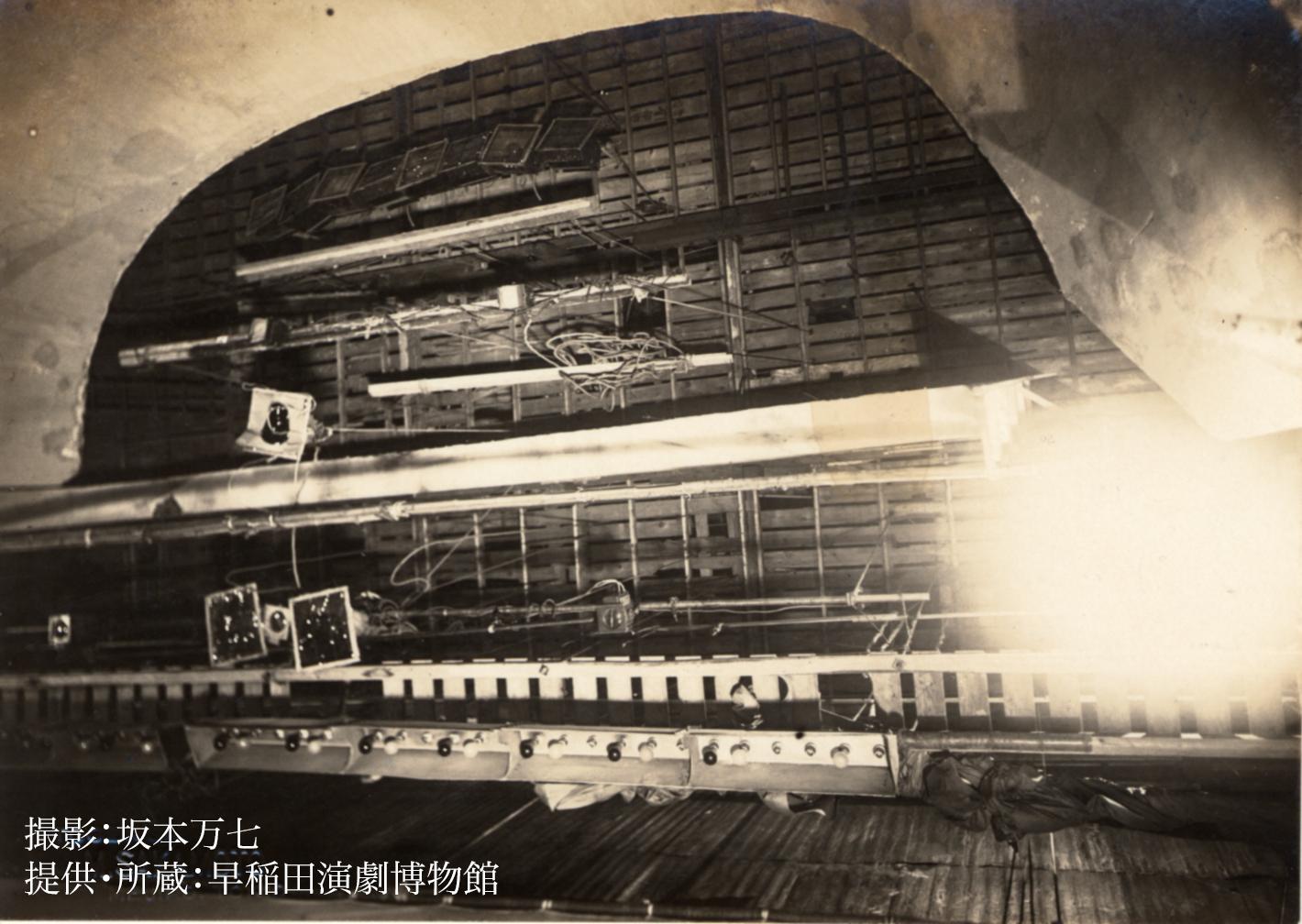

「海戦」復元模型写真

『海戦』演出:土方与志、舞台美術:吉田謙吉、作家:ゲーリング、翻訳:伊藤武雄

1924/6/14

どん帳があがりきると、その砲塔内の場面の、神手・下手は、背後のホリゾントが丸出しになっている。したがっていったん幕があいてしまうと、舞台の両袖、上手からも下手からも舞台へ出入りすることはできない。だから、のちに、砲塔の爆破場面となって張物の一部がふっとぶきっかけも、そのまぎわになって、舞台にはいっていくわけにはいかないので、幕あき前に、すでに大道具2.3人が、その張物の陰にはいっていなければならなかった。また、ぼくの”第七の水兵”の出番にしても、きっかけのくるまで、その張物の陰に、幕あきからずっと忍んで出番を待っていなければならなかった。その爆破される一部の張物を、簀の子から吊って飛ばすことも、いちおうは考えてもみたが、それは風で舞い上がっていくようで、激しい瞬間の情景とはならない。それにもまして、「海戦」のセリフのテンポがものすごくはやいので、その演出意図にそって、すべてが、きわめて急速に運ばれていかねければならなかった。

幕切れ近くになって、ホリゾントは、すべてに真紅の照明で染められる。

この「海戦」のセットは、その後、再演再々演と上演され、関西公演でも、上演されたが、張物すべての表現派風のタッチだけは、大道具まかせにできないので、そのつど、張物を寝かせたり、立てたりしながら、すべて、ぼく一人で描いた。

(転載:「築地小劇場の時代」吉田謙吉著 p.117) -

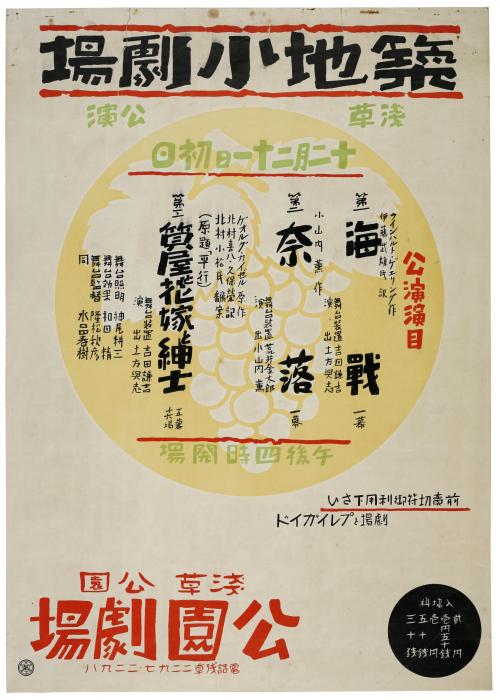

「海戦」初演ポスター 吉田謙吉デザイン

吾々の劇場で六月十四日からやる第一回公演の出物として選んだラインハルト・ゲエリングの「海戦」の舞台と、エミイル・マゾオの「休みの日」の舞台とは、共にこのクッペルホリゾントの効果を充分に使ったものであって、一つは表現派の演出、一つは寫實(写実)派の演出である。

「海戦」の舞台は、一面に重く壓しつけられる様な灰色の大空の真中、低い鉄板で囲まれた狭苦しい軍艦の砲塔の一部と一門の大砲がある計りである。しかもそれが数回の爆破と共に砲塔は飛散して、終には舞台上に累々たる水兵の死骸と、物凄く真赤に焼かれた大空を残す丈である。

(転載:築地小劇場 1巻創刊号 文・和田精 p.75)

(所蔵機関:早稲田演劇博物館) -

「海戦」浅草公演ポスター 吉田謙吉デザイン

『海戦』の演出はすばらしいものだと思いました。けれども、これは土方さんにお聞きしたいのですが、あのセリフの言い方には、少し考慮を要される點(点)がありはしますまいか?あの全體(全体)のアトモスフエールから言えば、ああいう調子が、全体的にかなりEfectiveである事は固より認めますが、然し、Expressionismusのデイアローグは、一つ一つ明瞭であるという事が第一条件に挙ぐらるべき様な気がします。

『弾丸の飛ぶような』調子で言ったからって明瞭に言う事は出来る筈です。

それに、汐見氏の第一の水兵は(止むを得ざる事かも知れませんが)初めっからセンテイメンタルでした。Efectをそぎました。

(転載:築地小劇場 1巻2号 文・金子洋文 p.55)

(所蔵機関:早稲田演劇博物館) -

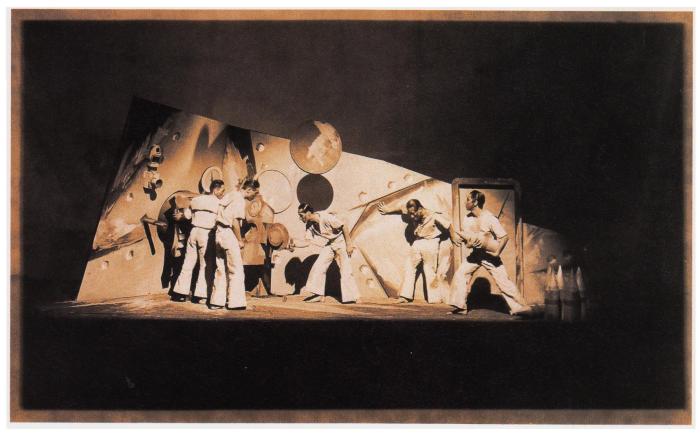

「海戦」幕明きの場面 舞台写真

砲塔内の感じが柔らか過ぎたように思われました、金属的なひんやりとした鋭角、砲塔の破壊される音が今少し物を壓するような響きでありたいこと、勿論後者は割合に感じられる雰囲気に演技者の力に依って造られていました。

それから従来他の劇場の場合にも感じることですが、幕の下りる速度が他の二つのものと同じであった様に感じましたが、

それと観客席の電燈が『海戦』に於ける場合は幕が下りて一寸間があることは非常に好いことじゃあるまいか、これは『休みの日』よりも長く明るくならなかったとも思いますが、

幕が下りていく時、観客席の方にはちっとも明りがないので、舞台の光線が幕にさえぎられていく重 壓せられるような陰影が割合に強く頭にひびきます。

(転載:築地小劇場 1巻2号 文・水野眞里 p.59) -

「海戦」爆破された場面 舞台写真

『ボルクマン』の上演された時代は日本の舞台に始めて自然主義の移植された時代であり、『海戦』の表現主義的演出が日本に移植されている今日は日本の若い芸術の世界に一つの行きづまりが来て、新しい主観欲求の叫びが當に挙げられようとしている時代である。

ホーンのような響で幕が上がった瞬間に起る異様な響、段々と明るくなった時のホリゾンの広く柔かい感触、五月のやわらかな雲の中に閃いている黄金色の光り、それが砲塔の中にいる六人の水兵の肉塊との間に、人間と自然を遮断する組織の悪むべき存在を私共は観た。

本音を砲塔の中で絶叫しているドイツの水兵も

反逆者の水兵が舞台に出た時から驚くべき正確さが舞台の上に生れて来ている。ここで組織に従うもの、神を求むる者、そしてその何れにも反逆しようとするもの、との三つの感覚が別々に働きかけて衆団の中から分離が生れて来る、そして分離したものが別々な音響を発して、全体がはっきりした一つの音楽になっている。

人間と人間との間に何があるかと尋ねるあの心持は實に戦慄すべき事実が含まれていると思った。そして最後に何物もないということが私達の前に投げ付けられた。反逆者の心理の一變(一変)する気持、狂人踊と踊った水兵たちの反対に恐怖の感情に襲われていく気持、それ等の階段がかなり明確に描かれている。戦争というもの、愛国心というものの実体が、砲塔の破壊される度に我々の前に難破船の様に浮んで来る。

築地小劇場のこの演出は移植の要素がかなりあることは舞台装置などからも窺われるが、それでもあの六人の俳優の動作にはかなり行き届いた訓練が行われていることが解る。そして此処では演劇の英雄が頭を引き込めて只六つの肉塊が生理的に感覚的に集ったり離れたりしている「屠殺者を待つ豚だ」と叫んでいる水兵達の言葉の意味がそれ等の肉体自身でよく説明されている。その中に汐見君もいなければ友田君も、東屋君もいないような気がした。あの人達はただ音と形の新しいリズムの中に没私していた。私は久し振りで頭達の求むる芝居を観たような気がする。そしてドイツに起った表現主義の運動は決してドイツそのもののみに限られたものでなくて我々自身の中にも内在し醗酵しつつあることを感ずる。

(転載:築地小劇場 1巻2号 文・秋田雨雀 p.62-64) -

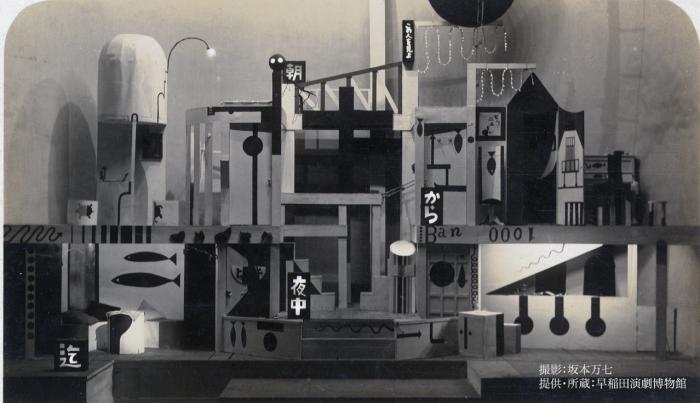

「朝から夜中まで」 初演舞台写真

『朝から夜中まで』演出:土方与志、舞台美術:村山知義、作家:カイザー、翻訳:北村喜八

1924/12/5

「朝から夜中まで」 がどんな装置であったかについては、私はもう何度も何度も書いている。しかしいままで充分に書いてはいなかったが、これのプランをする時には、総合芸術としての全体を考える、ということよりも、装置家としての、装置(舞 台に置かれたるコンストラクション) ということを第一に考えていた。これは装置家としては或いは当然のことと考えられるかも知れないが、戯曲をよく考えはしたが、その中で動く俳優の動作まで、こまかく考えてはいなかった。

それを考えて、 いろいろのアイディアをプランの作業の上で助言してくれたのは演出者土方氏である。それによってプランは何度にもわたって描き直された。

それからもう一つは土氏がこの装置のために 「金のことは考えずに思う通りのものを作ってほしい」 といってくれたことだ。私は今までに152の戯曲のために舞台装置を作っているが、こういう申し出を受けたことがない。プロレタリア演劇時代はもちろんのこと、全体の子算を考えた上での、切り詰めた装 置が殆んどである。ところが 「朝から夜中まで」 の時には出来たばかりの築地小劇場の床板にいくつも穴をあけて、奈落から舞台上の高さ実際の三階建ての柱を何本も建てさせてくれた。あとで土方氏は私に 「実際の家を3軒建てる位の金がかかりましたよ」 といった。こういう犠牲がなくてはあのセットはでき上らなかった。

(転載:「悲劇喜劇」1973年6月号 文・村山知義) -

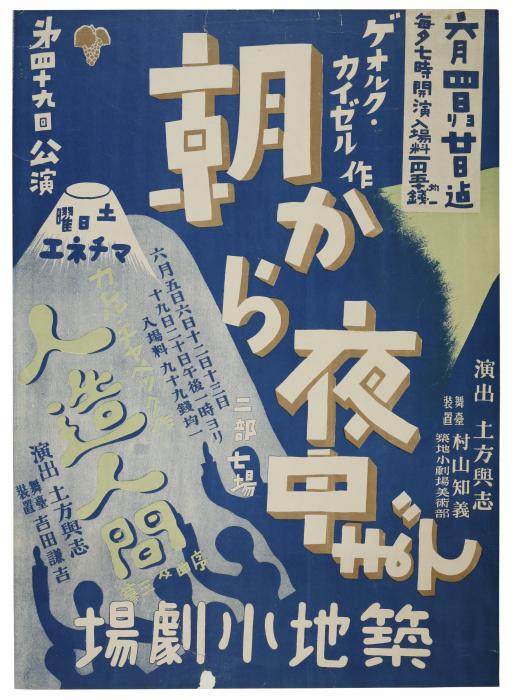

「朝から夜中まで」 公演ポスター 吉田謙吉デザイン

それは、兔もすれば大切な「表現」という事が、平凡な「再現」という事にとって変わられようとするが寫である。

第一場

余りにすらすらと運ばれて居すぎる。今少し、殊に後半を、ダイナミックなものにして欲しかった。舞台装置は、銀行の出納口という感じが誠に薄い。台所とか、競馬の切符売場とか言ったような印象も、決して単に後天的経験に煩わされた、表現派に対する誤った態度の持ち主からのみ、生れて来ているとは言えない。

六万マルクを手にして、矢の様に左手を暗黒に消え去って出納係の演出は、注目すべき充分の価値をもっている。

第三場

冷たい静かな雪の原野を、それとはまるで反対な、享楽のダイナモが転がる。心霊的な此場の舞台効果は、実に素晴らしいものである。今度の七場の中で、一番表現派の特質を活用した、最上の賞賛に値する場面である。

第四場

動いて止まない出納係と、止まって動かぬ家族。動と静との強烈な対比は、老婆を思う時最も激しく感ぜられる。最後の一・二分を除く他、何となく倦怠を感ずる。

第五場

この場面はエネルギーのそのものの表現である。従って恐らく一番表現派の特質を発揮させ、又効果を攻め得る場面なのである。成程可成りに力強い表現はしているが、まだまだ足りないと思う。強激な音楽もある。拍手もある。火花もある。銃撃もある。又並々ならぬ群集の叫喚もある。が然し、まだ喧騒という感じの比較的高いものというまでの事で、どっしりと私達に迫って来る力は感じられない。"

舞台の気分は、六日競争へ貴族の来ない前に似た動的なものであるが、あれ程鋭角的な焼き盡す力では無く、桃色の曲線と言った生温い肉の力である。赤色の照明はこの効果を立派に現している。

第七場

この一場は『朝から夜中まで』という一劇曲の総括と言って良い。前半は写実味が勝ってすらすらと運ばれて行く。前の場の出納係とこの場の出納係とは、年が二十程も違って見える。

出納係が懺悔台に立つまでに、悶える小さなアクションがあるが、ああいう自然主義的演出は、中心を散らしていかんと思う。

劇が終って数秒の後、再び舞台全部を見られたのだが、誰が見ても先第一に汽船という印象を受けるあの構造を、演出に先だって見せるのは如何なものかと思う。「何卒お待ちの間にゆっくり御覧下さい」。という親切の他には別して意義はないようである。それから各場の間は二三十秒ないし一分間暗黒の状態で残されるがあれを象徴的な、ムードを主にした音楽で結ぶ方が、より良い効果を与えやしないだろうか。

(転載:築地小劇場 2巻1号 文・池田政一 p.95-100)

(所蔵機関:早稲田演劇博物館) -

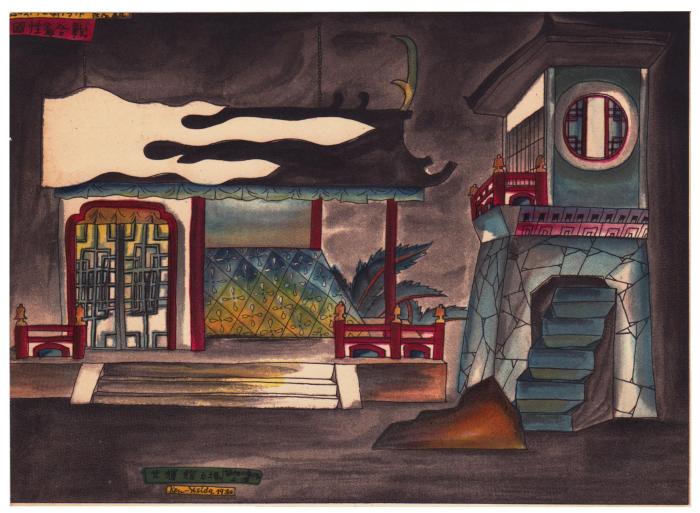

「国性爺合戦」デザイン画

『国性爺合戦』演出:土方与志、舞台美術:吉田謙吉、作家:近松門左衛門、改修:小山内薫

1928/10/11

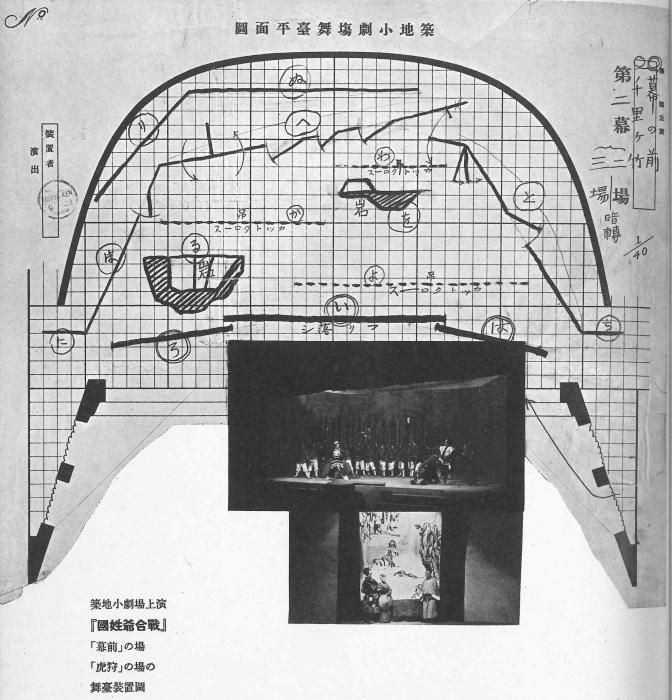

小山内先生の改作の『国姓爺合戦』も中々仕掛けものが多かった。所謂「紅流しの場」では袴屋の看板みたいな川をこしらえた。私は歌舞伎の「紅流しの場」を錦絵ばかりで実際に見たことがなかったので大道具の荒井金太郎氏に就いてしつこく聴いた。

それによると、紅流しは四分板をバタンと返すのだそうが、『築地の国姓爺』はそれではスペクタクルとしてなんだか頼りないので、板割で段梯子を横にした様なものを作ってもらい、これに更に同じ寸法の板を一枚ずつ蝶番でつけ、その板から板へ2枚糸を結び渡し、カゲでその糸の一端をキッカケで引っ張るとバタンと音を立てて返り、紅の流れを書き割った方即ち板の裏が出るという具合にしたのである。

「紅流しの場」における上手の館は八尺角の枠を土台にしてこれに弧形に車を植えてもらって「甘輝館」と「紅流し」とくり返しの場面になるので丸窓と亜字欄との二面をその上手前の一隅を軸として鳴物入りで振り向けること(四分の一輪車)にした。

「虎狩の場」千里ヶ竹はメイエルホリドの「検察官」における澤山のドアから首を出している舞台面から思いついて竹藪を張り物の背景に書き割り、兵隊の出る所正面下手にスプリング蝶番のドアをつけ、あるいはデンガク戸をつけたその裏表に全く同じ竹藪を書き割った。なお一層凝って上手奥に蝶番で三枚戸をつけ虎の吼えるキッカケで一枚づつこの戸を煽り三枚目を煽った時に初めて虎が首を出す事にした。

「九仙山の場」は伊藤熹朔のジャバ風の影絵人形を使った。仕掛けとしては遠見の兵隊が雲の架け橋を渡ってゆくと俄然その橋がポキリと折れる。兵隊は真っ逆さまに谷間に落ちる。雲の架け橋は中抜きで作った敷居の様なもの、その一端を岩の切り出しにつけ他の一端に糸をつけて引っ張り上げる仕掛け。途中で折れるのは最初から中抜きをその仕掛けにして二つにして合わせておく。ただし中抜きの棒が急に上がってくるのはおかしいので、この橋が隠れるように雲の切り出しをスノコから上げ下げをすると岩から岩へ橋がかかるという仕掛けに。

(転載:「舞台装置者の手帳」著:吉田謙吉 p.35-37) -

「国性爺合戦」「幕前」の場「虎狩」の場の舞台装置画

舞台上の技巧は、演戯、音楽、舞踊、トリック等の、多様な手法を多量に用いなければならない。しかも、出来るだけ、近代の舞台技巧を、生のまま用いる事を避けて、これを背後に利用し、見た目には、何処までも、東洋的な単純と稚拙とを失わない様にしなければならない。例えば、当然、活動写真の利用されるべき場合にも、ジャバ風の手法による、影戯を採用すると云う方法をとる。

それから影戯と、鴨、蛉、のしかけ等を、人形座の仕事で研究された、伊藤熹朔君に、殺陣を升六(田邊岩次郎氏)に担任してもらい、又.演技の部分的修整を、青山杉作氏に托した。毎日.二時より六時までの演技の稽古、七時から+時までの殺陣と、グループ、ムープメントの稽古、影戯、舞踊の練習.作曲、衣裳大道具等の製作は、どんどん進行している。(転載:築地小劇場 5巻5号(十月号)文:土方与志 p.2)

わたしは近松の原作の内容にはわざと少しも手を入れませんでした。今日で見ると、幼稚な趣向も、粗雑な滑稽も、わざとその儘にして置きました。それはわたしの目的が、内容は飽くまでも正徳時代のものにして置いて、演出だけを人形浄瑠璃からも歌舞伎劇からも(勿論、それの利用はあるとして)離れた全く新しい形式のものにして見たいというところにあったからです。従って、この演出の目標は内容的であるよりは外観的であるべき筈です。新しいSpectacleとしての試み、吾々の意志はそこにあるのです。殊に音楽の利用については、古今東西を論ぜず混用して、甚しい不調和の内に或調和を見出したいのです。演出は全体として、勿論西洋的ではありませんが、また純日本的でもありますまい。併し必ず「東洋的」でなければならないとは思っています。演出は土方与志の担任ですから、自然わたしの意見とも違ったものが現れて来るかも知れません。(転載:築地小劇場 5巻5号(十月号)文:小山内薫 p2) -

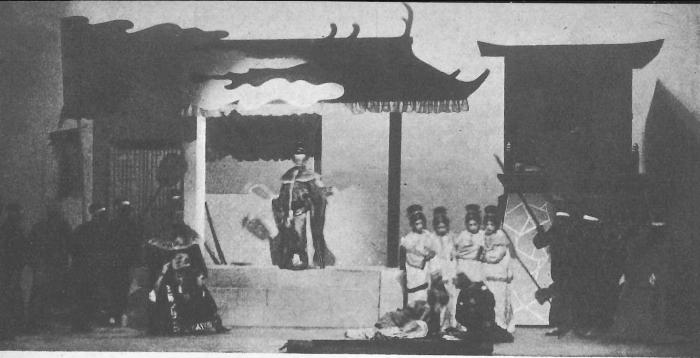

「国性爺合戦」甘輝館外「べに流し」の場 舞台写真

歌舞伎なら浄瑠璃を使うのでしょうが、築地のように支那楽、洋楽を使うのはこの方がずっといいように思います。

監督の工夫によるのでしょうが、あの様式化されが、しぐさ(例えば立廻り其他)がたまらなくいいと思いました。(転載:築地小劇場 6巻2号(二月号)文:新居 格 p.7)

作物としての「国性爺」の試みは近来の芸術形式の一つである。スペクタアクル的、又ある意味に於て日本演劇のレビュウ的試みと見ることが出来るものであろう。土方君の演出と相候ってあきらかにメイエルホリド的手法の影響を見ることが出来る。 この最後の形式破壊の試みが意識的か、無意識的かに小山内君をソビエット・ロシャに於けるメイエリホリドの位置は健全な劇場の左翼運動を持っているのと異なっていただけである。(転載:築地小劇場 6巻2号(二月号)文:秋田雨雀 p7) -

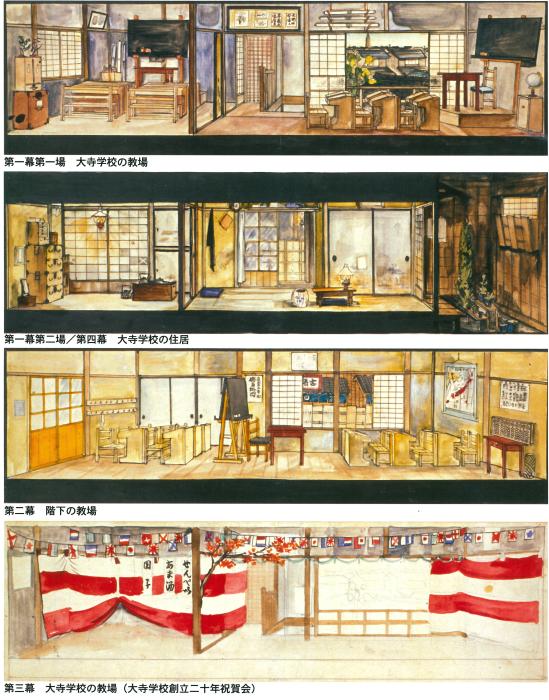

「大寺学校」各場デザイン画

『大寺学校』演出:青山杉作、舞台美術:伊藤熹朔、作家:久保田万太郎

1928/11/5

此度久保田万太郎氏の『大寺学校』を演出する事になりましたが、この戯曲は明治の末期の浅草の、或代用学校が没落する前後の空気を描いたもので、いわば市井の一小事件に過ぎず、これをいかに演出するかという事に就いていろいろ考えてもみ、作者のお考えも伺いましたが、さてこれという主張を現したものでもなく、はっきりした主義を示したものでもないので、私がこれを取り扱うに当っても出来るだけ忠実に作者が書かれた所を重んじ、作者の意図せられたところを出来得る限り出したいと考えました。

しかしながら、いかに作者の意図せられたところを重んじたところで、明治の末の浅草の空気をそのまま舞台へ再現する事は到底できるものではありません。この点作者にもお話してご諒解をして頂きました。作者もこれを諒とせられて必ずしもそれに拘泥するには当たらないという事でした。しみじみとした物寂さを出す事が出来れば幸だと思っています。

(転載:築地小劇場 5巻6号(十一月号)文:青山杉作 p.3) -

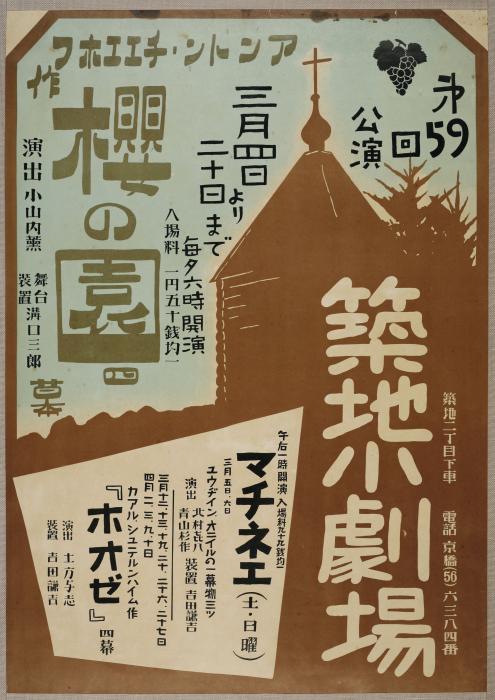

「桜の園」チラシ

『桜の園』演出:小山内薫、舞台美術:溝口三郎、作家:チェーホフ、翻訳:米川正夫

1925/2/1

殊に第一幕でまだ舞台の子供部屋には見えないが、玄関で話しあっている、旅から五年振りで帰って来た人達の話声が聞えた時、私は余りの嬉しさに涙を流したのである。(転載:築地小劇場 2巻3号 文:池田政一 p.81)

舞台装置はというと是は上出来であった。あの位ならば本物の芸術座のそれに対してもそれ程肩身が狭くはなかろうと思う。殊に窓外の景色とか空には「相変わらずお得意だな」と微笑ましく思わされた。然し、第二幕の野外に於て奥行をあれ以上望むのは無理かも知れないが非常に詰った感じがした。星は上出来である。殊にトロイイモフとアアニヤだけが残った時には全く感傷的に「奇麗だ。実に奇麗。」と降参してしまった第三幕の広間もよかった。あまり上手ではない伴奏を聞きながら費用のあまりかからぬが立派なセットの欧州映画でも見ている様な気になってしまった。(転載:築地小劇場 2巻3号 文:大平 浩 p87)

特集

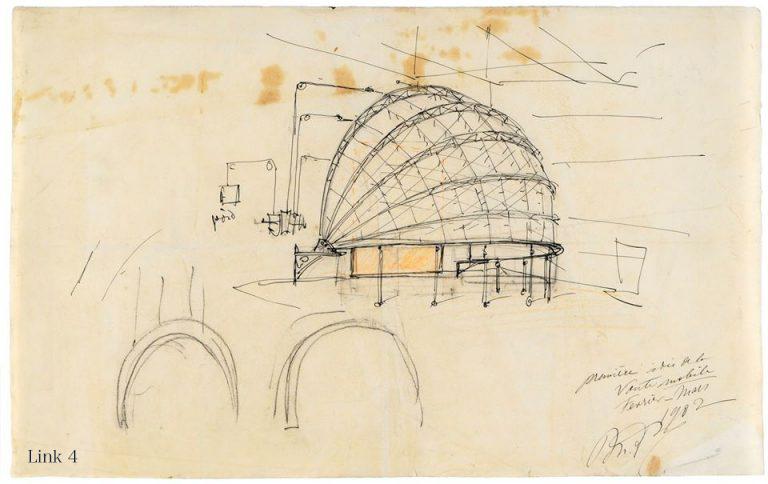

クッペル・ホリゾントとは?

ドームホリゾントと訳すことも出来ることから、ドーム状の天井がついたホリゾントということになります。

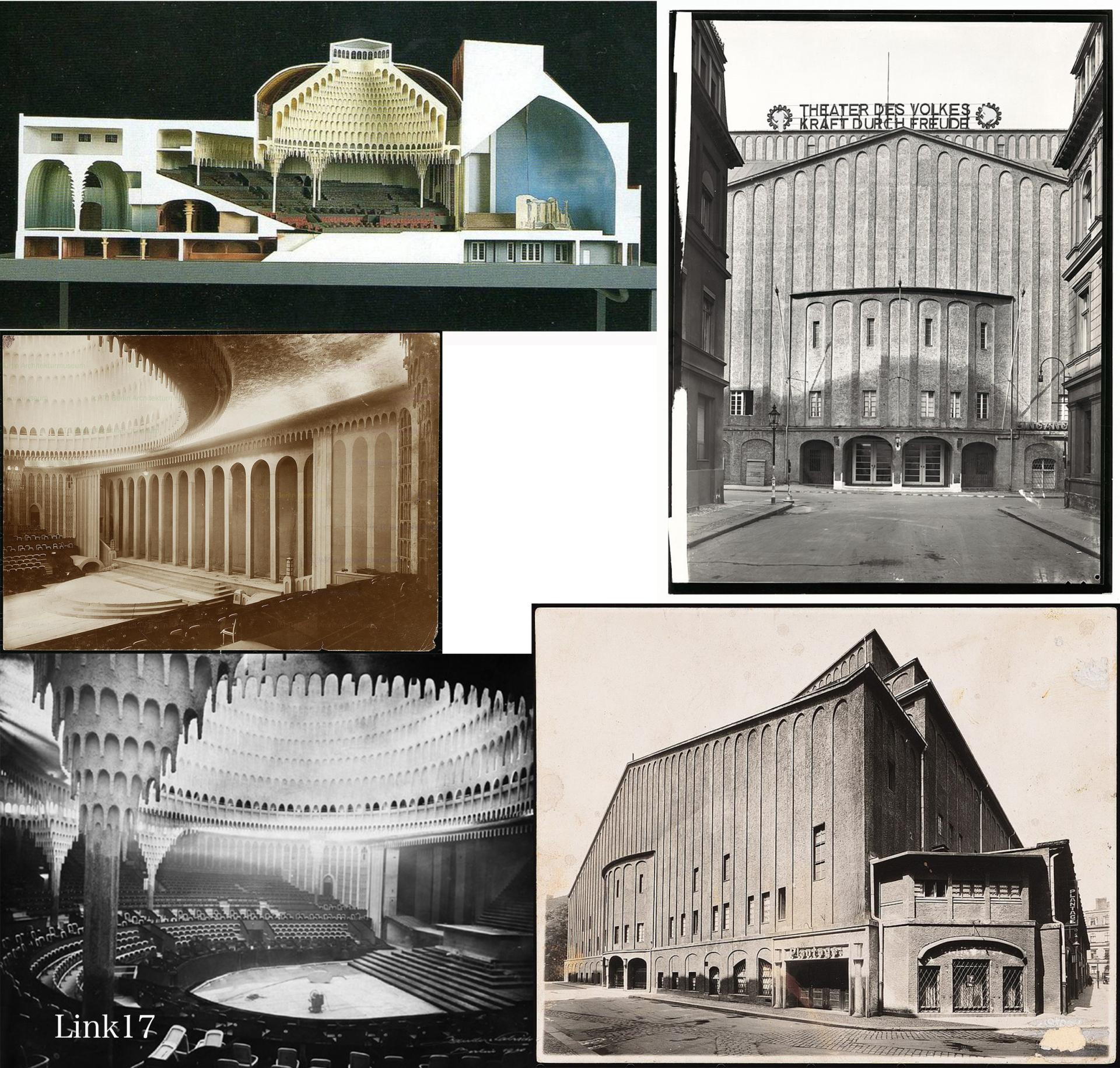

1913年頃に建設されたベルリンのフォルクスビューネには、初のクッペル・ホリゾントがありました。また、1918年にオープンしたドレスデンのアルバートシアターという劇場にもクッペル・ホリゾントが建っていたとのことで、この時期に流行った技術だったと思われます。

このクッペル・ホリゾントが日本の初めて全てをそなえる劇団組織を持つ築地小劇場にありました。

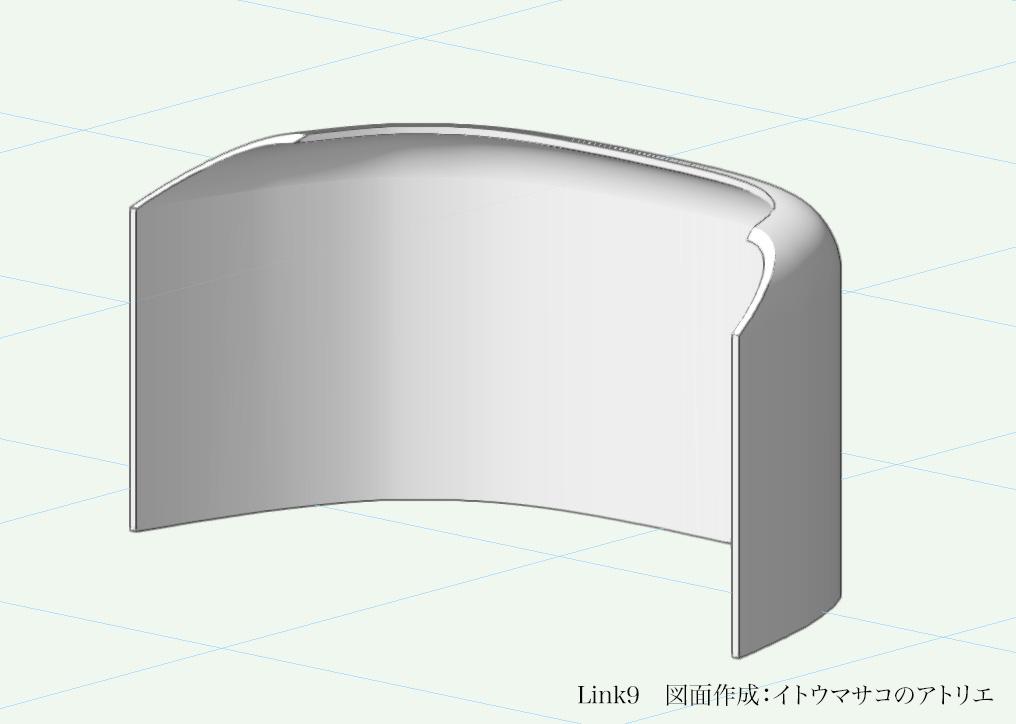

しかし、このクッペル・ホリゾントについては、ドイツ語で調べても驚くほど情報が少ないです。少ない資料ではありますが、今回見つけることの出来た情報を項目にわけて紹介すると共に、当時築地小劇場に関わった諸先輩の言葉からこのホリゾントがどのようなものであったのかをお伝えさせていただきますと共に、現在の3D技術を用いてどのような効果があったのかを検証してみたいと思います。(Link1/2)

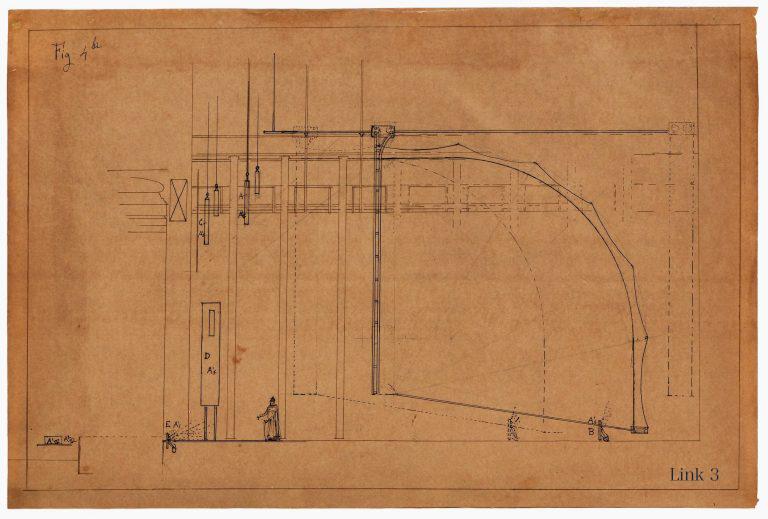

クッペル・ホリゾントの元祖

クッペルホリゾントの考案者は、スペイン人のMariano Fortuny(マリアナ・フォーチュニー1871-1949)で、1900年ごろに折りたたみ式のドーム(四半球)と照明システムのセット(フォーチュニーシステム)が考案されたようです。(Link3/4/5)

下記のurlにおいて、マリアナが考えだしたシアタードームのシステムについて見ることができます。

ドイツにみるクッペル・ホリゾント関連劇場情報1

https://berlingeschichte.de/lexikon/mitte/v/volksbuehne.htm

ページ内ドイツ語の日本語訳:大泉七奈子(最初の、クッペルホリゾントについての記述がある部分のみ)

人民劇場(フォルクスビューネ)

住所 Rosa-Luxemburg-Platz 2-3/Linienstraße 227

1890年に設立された「自由フォルクスビューネ」の一翼が、1892年に「新自由フォルクスビューネ」として分離し、1902年以降大きく成長したため、独自の劇場を建設する手段も得た。この劇場は、1913年から1914年にかけて、オスカー・カウフマン(Oskar Kontext: Kaufmann, Oskar Kaufmann)の設計に基づき、初期モダニズムの様式で3500平方メートル以上の床面積に建設された。ファサードは6本のドリス式円柱で構成され、中央で前方に広がっている。力強い彫刻のような屋根が、建物を周囲から浮き上がらせている。正面には「人々のための芸術」という謳い文句が刻まれている。全幅40メートルの舞台には、初の固定式ドーム・ホリゾント(クッペルホリゾント)と開閉式の回転舞台があった。1968席の客席は3層で、舞台に向かってかなり前方に引き出されていた。第二次世界大戦中に周囲の壁まで破壊されたこの建物は、1952年から1954年にかけてハンス・リヒターによって簡略化された形で再建された。

ドイツにみるクッペル・ホリゾント関連劇場2

大戦や経済的な理由で実現しなかったが、ベルリン王立オペラ劇場の計画案の中でFritz Brandt(フリッツ ブランド)により移動式のクッペル・ホリゾントを作るという案が1903年から計画された。下記に設計図から再現された3Dアニメーションをみることができます。

https://kompakkt.de/entity/620ac90df00b8f6bd791be0a?locale=en

ページ内ドイツ語の日本語訳:大泉七奈子

クッペル・ホリゾント

舞台技術者であったブラント家の遺品にあるオリジナルの設計図に基づき、移動舞台天蓋を再構築。この設計図は、ベルリン自由大学の「舞台技術者ブラント家のデジタル化プロジェクトEstate of the Brandt Family of Stage Technicians」によるものです。1906年に書かれた、ベルリンの王立歌劇場(クロール歌劇場)に設置された移動式舞台天蓋の設計図である。

伊藤熹朔氏が残すホリゾント考察

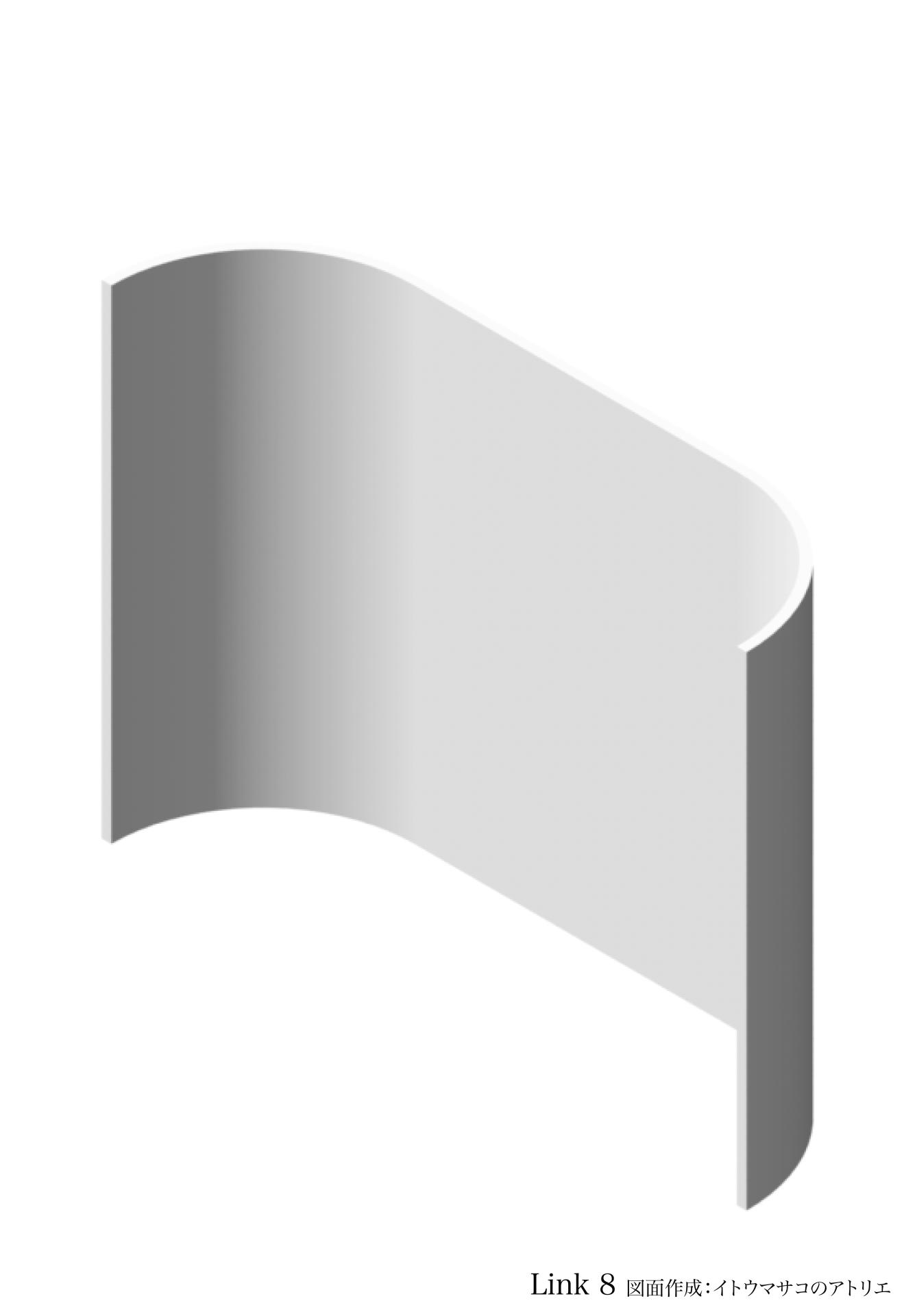

ホリゾントをアメリカでは、サイクロラマ または、スカイドームという。

1869年ドイツのブラントにより発明されたので、日本ではホリゾントと呼ぶのがいちばん通じる。舞台の後方をまったく一様の曲がった壁で包んで、観客のプロセニアム内の視野を遮ったものである。ホロゾンとは、シワがよったりびらびらする空幕(sky-drops)の反動として生じたもので主として蒼穹の効果を与えるために工夫されたもので初めは写実的意味を多分に持っていた。

近来その効用著しく反写実の舞台においても必要欠くべからざる舞台設備となった。

一つは、ルントホリゾント(Rund-horizont)(Link8)、他をクッペル・ホリゾント(Kuppel-horizont)(Link9)という。

ルントホリゾントは垂直半円筒形のもので白、薄灰色あるいはライトブルーに塗られている。それの目的は、光線を明白に反射させて光を拡らせ距離を暗示させること、演技の場所を高く丸く囲み、見切れや一文字(もんじ)の必要を去ることである。ホリゾントの構造は木骨あるいは鉄骨に漆喰をかぶせ永久的に作られたのと、鉄骨の枠にカンバスを張って作られたのとある。後者は軽く取り扱いに便利で、不必要の時は外にひっぱるとかプロセニアムアーチの一角に垂直に立った日覆の巻軸のようなものに巻こむとか、まったく降ろすとか吊りあげてしまうことが出来る。しかしそれは、接ぎ目や皺が目立ちイリュージョンを破壊し漆喰製ホリゾントに劣る。しかし空幕よりはまだ秀れている。巧みに出来た光の行き届いた漆喰製ホリゾントはそれの距離をはかるという試みは無効で、限りない空間の幻影を与え、それは写実主義の場合により効果的である。

ルントホリゾントより効果的のものはクッペルホリゾントである。これは舞台裏のいろいろな仕掛けを隠蔽すると同時に観客の視線に対して出来るだけ垂直に光線の反射をする面を置くために演技の場所の上に円天井式に湾曲したホリゾントである。それの表面が平らで艶消しで屈曲が均一であって照明が巧みに操縦されればその効果は無限大である。

ホリゾントの欠点は大道具を操縦するに必要な場所に制限を与えること、俳優の出入りを邪魔することである。この点においてホリゾントの効果を上げるのは良い構造と平らな仕上げではあるが、不必要の時巻き上げて置けるカンバス製ホリゾントは実用向きである。しかし、漆喰製ホリゾントを後方へ動かすことも可能であるが、これは舞台裏に広い場所を賦与されなければ実行出来ない。

ある劇場では中央がやや平らで両端が湾曲したホリゾントを使用している。これは舞台の両端が懸布(けんふ)か舞台装置の一部で掩蔽されて中央の部分だけホリゾントが見える場面では完全であるが、平野とか砂漠とか海岸などの場合は不向きである。これは球状か球状に近いホリゾントでなければいけない。急な曲度のホリゾントは完全に光線を配布することが出来ないが、一定の曲度は光線を散らす助けになる。ホリゾントのあるものは点描で描かれてある。これは光線の変化に驚くべき効果をあげる。しかし大劇場において観客から場合でないといけない。小劇場においては薄灰色に塗るのが無難である。この色は照明のいずれの色に対しても発色効果がよい。

ホリゾントは常に上部と下部から照明される。ホリゾントの照明はフォーチュニー式装置(fortuny lighting system)を用いるのが最もより。日本にフォーチュニー式照明装置はない。ドイツでは1913年新築のベルリン・フォルクス・ビューネのクッペルホリゾントに使用した。

表現派、象徴派等でその効果を望む時は例外であるが、フットライトからの影をホリゾントに出さないように心掛けねばいけない。ホリゾントの効果はまったく照明の如何によるから、その設備を十分にしなければいけない。

ホリゾントは音響上の欠点を補うため細かいコルクの粉末を塗料で塗りこむことがある。

近来ホリゾントの発明により舞台装置を簡単にすることが出来た。それの前の一枚の張物または立木は立派な一つの舞台装置となる。日本ではホリゾントを持つ舞台は漆喰製は旧築地小劇場、名古屋公会堂、大隈講堂、静岡公会堂である。布をぶら下げた不完全なホリゾントは大方の劇場にある。しかしこれらのは色が悪いのと特別にホリゾンタルランプを持たないのでほとんど使用に耐えない。

引用:「伊藤熹朔 舞台美術」P21 (LINK10)

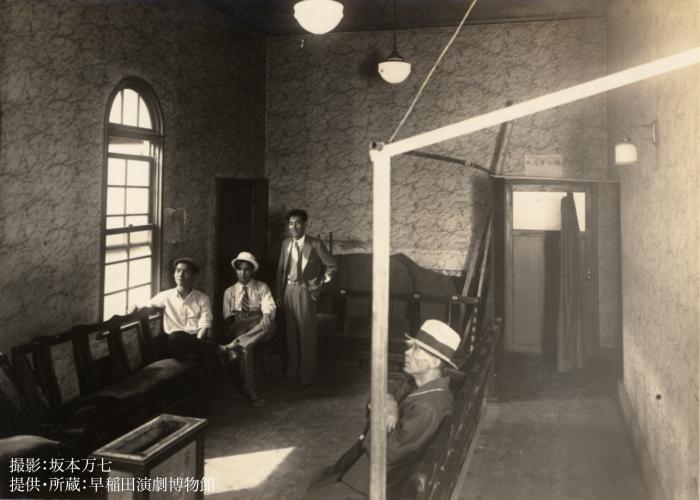

吉田謙吉氏が残す当時の記録

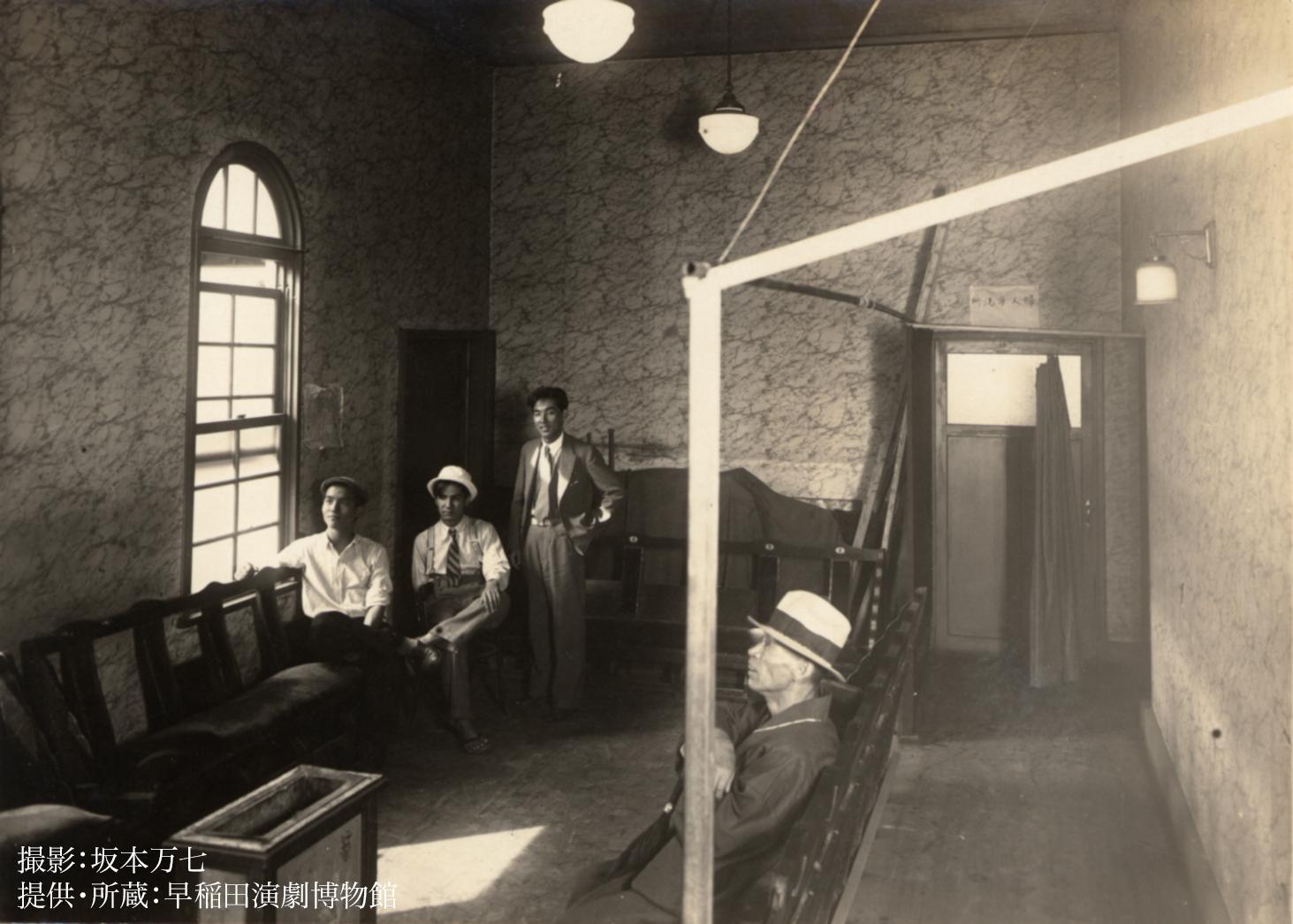

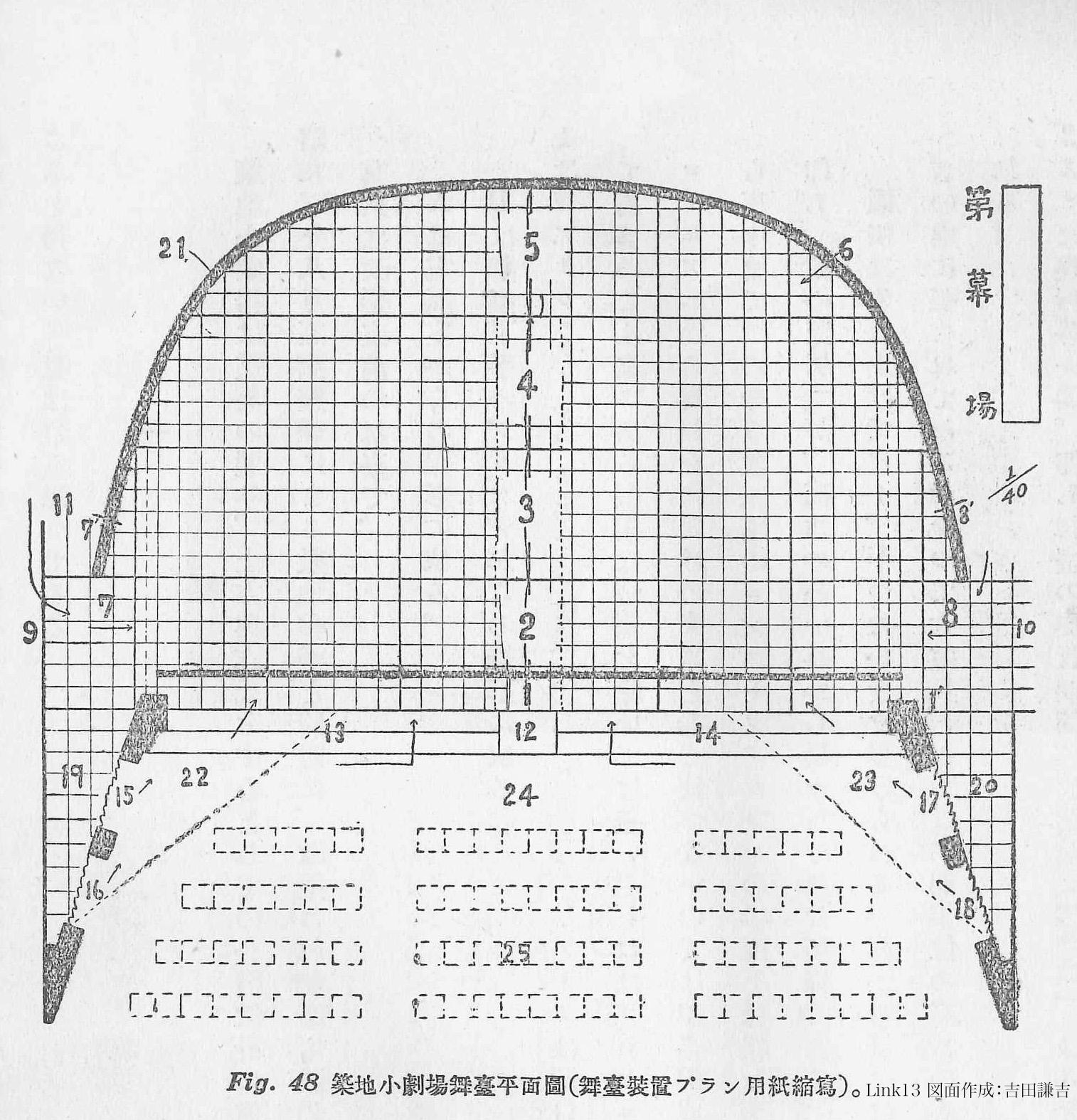

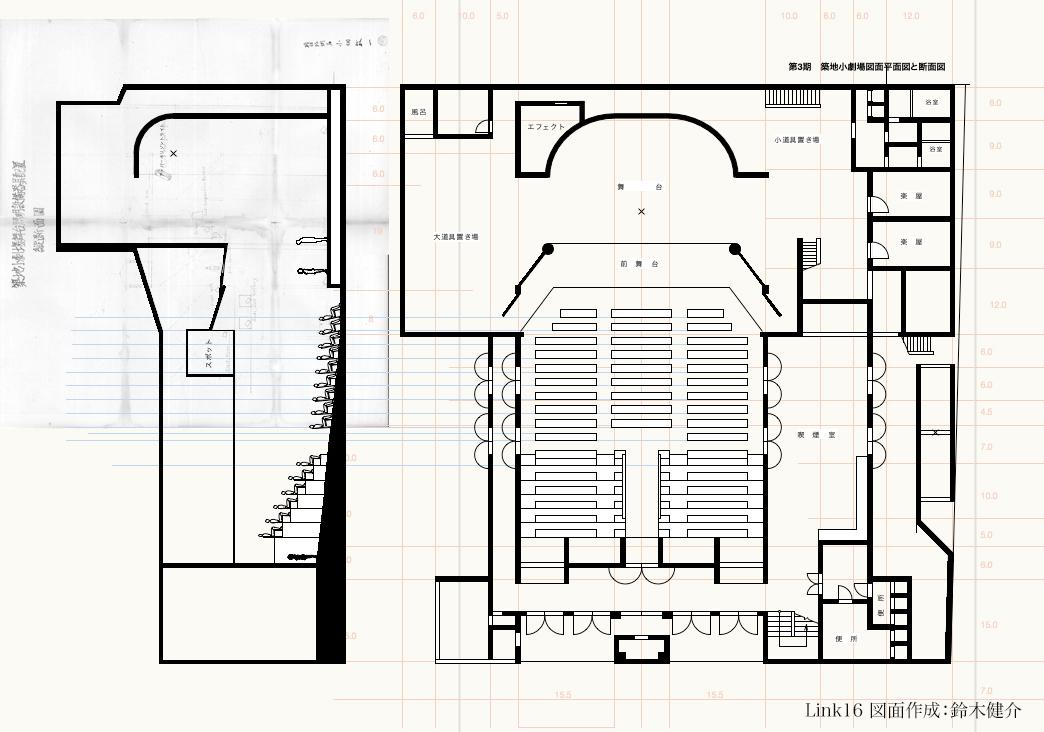

築地小劇場は震災の翌年、土方興志氏を中心として合議設計に依って建てられたもので、更に昨昭和3年8月区画整理による敷地移転と同時に、改築され舞台も設備も多少改変された。

―中略―

写真は改変直前の舞台で、

Aは電気室からの撮影に依る。

Bは舞台下手のブリッジからの撮影に依る。

1はカーテン・ライン。カーテンは緞帳。プロセニアムアーチは間口5間半。高さ3間。間口に比して高さのこんなにある劇場は帝劇を除いては無い。それはプロセニアムだけ高いものはあってもプロセニアムから奥がそれだけの高さとして使へないのでは舞台構成上間口の高い役をしない。『朝から夜中まで』のような3階のコンストラクションの場面を仕組むことは、築地でなければ出来ない。

即ち「縦の芝居」が、高さの高い事からゆうゆう行われた所以である。

緞帳は巻き上げでなく、平ったいまま挙げられる。だから簀子はプロセニアムの高さの2倍の高さのところにはられている。従って大道具としては2間半位の高さのものはラクにスノコへ吊りあげられる。

2.3.4は奥行き1間。即ち舞台の奥行き4間。改築前(Link11/12)は3を除いて2.4.5の部分(各奥行き1間ホリゾントまで各1杯)は幾つかの置舞台で必要な箇所だけをあげる事が出来た。

例えばしばしば5の部分を横に作り上げて使った。そこから群衆を一斉に見せることもできれば、そこで群衆の叫びを聞かせることもできる。また4の一部分をあげることによって二重舞台を組まずして3・2の部分の平舞台によって二重舞台の役目をさせることもやった。

改築後は5の部分をあげ板として必要なスペースだけの板をどこでも何枚か挙げられるようにして2・3・4の床は張りつめてしまった。その代わり平面図で示すように舞台中央に内径3尺両側を煉瓦で囲んだ奈落通路を作った。即ち5に対してT字形の通路が出来、この通路上の床もあげ板とした。

―中略―

7・8は左右から舞台への出入り口で、改装後は下手(7)から小道具、上手(8)から大道具を舞台へと出すことにハッキリ分けてしまったので、改築前の如く幕間に大道具の大きな張物と小道具の椅子テーブルと狭いところで揉み合うことが少なくなったのだ。それは一つには、ホリゾントを7’8’の部分まで切り詰めたために7・8の出入り口が広げられたからでもある。

―中略―

21はクッペル・ホリゾントでこれも勿論日本の劇場では築地が初めてで、創立当時は舞台設備中の呼び物とされていたのである。その後東京市内では大隈講堂に見事なホリゾントが設備された。朝日講堂にもできた。大阪の朝日会館にもできた。築地のホリゾントは改築の際、前記7’8’の箇所まで狭められたと同時にその上部のクッペルの部分も、移動の関係から若干削られた。だから殆どルンド・ホリゾントに近いものになってしまったが、その代わりその子の吊りものがクッペルの為に奥まで吊り込目なかったものが、ルンドに近くなった為に殆ど舞台の奥いっぱいくらいつりこめるようになった。

22・23は常識的なものではなく、例えば点線の如くここに臨時に床を張ってのつけ舞台を示したものである。19と22と本舞台とあるいは20と23と本舞台と平行の床とする事によって22あるいは23は短い花道の役をする事になる。また22あるいは23は本舞台より一段低くすることによってここだけで一つの芝居が演ぜられる。『国姓爺合戦』の際などは22・23相方の付け舞台がしつらえられた。即ち二つ花道ができたわけである。

24は観客席と同一面のコンクリートの部分だが時にこれが前舞台として立派に一役務める。その際には観客席の前列の様子を二、三列取り除けることもできる。

即ち築地の舞台は1のカーテンを境としてそれから奥だけのものではなくて15161718の左右の第二のプロセニアムに囲まれたこの24の前舞台までを含めたものなのである。

25この観客席の上嶺即ち天井裏が電気室でここからは舞台の隅々までが見渡せる。(Link12)だから、スポットで役者を追っかけるにしても、観客諸君の目を射るようなこともない。幻燈もしばしばここから写された。

築地の舞台設備としての特徴はおおよそ以上の如くであるが、なお、改築後は舞台裏との関係、例えば大道具と小道具の出入りも全然左右に振り分けてしまったりも、あるいは裏ではないが1のカーテンの奥にブリッジを吊ったりしたもので、一層使いやすくなった。これらは全て改築の際演技、演出、装置、照明、効果の各デパートの合議によって創立以来の経験から割り出されたものである。舞台裏の便利の良さ、詳しく言えば即ち各デパートの機能の運転上の便利の良さは狭いことは狭いが、単に狭いからで話に築地の舞台裏ほど能率の上がるところは一ないと言えるだろう。その他照明器具もここでの劇術の為に重要な役割を演じている。嘗ての帝劇公演の際に、帝劇の照明器具、それは決して一般舞台設備として遜色あるものではなく否充分なものであるに関わらず、築地から持ち運んだ器具しか使わなかった例もあった。これらは明らかに築地の劇術がその舞台設備と不可分の域に発達してきた一例と言えるであろう。

画像:2つの視点の写真と平面図 (Link13)

引用:吉田謙吉「舞台装置者の手帖」P141

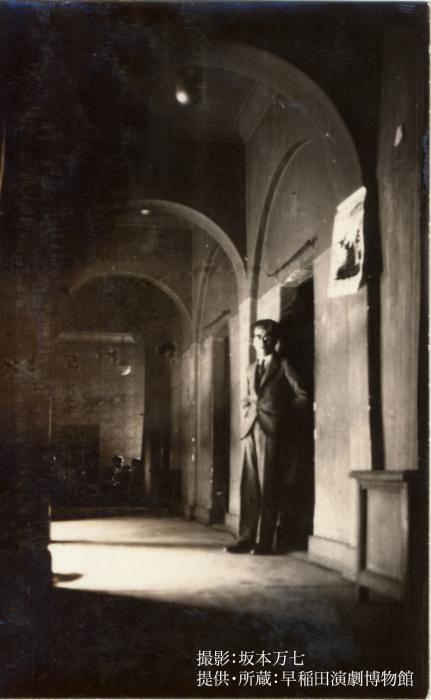

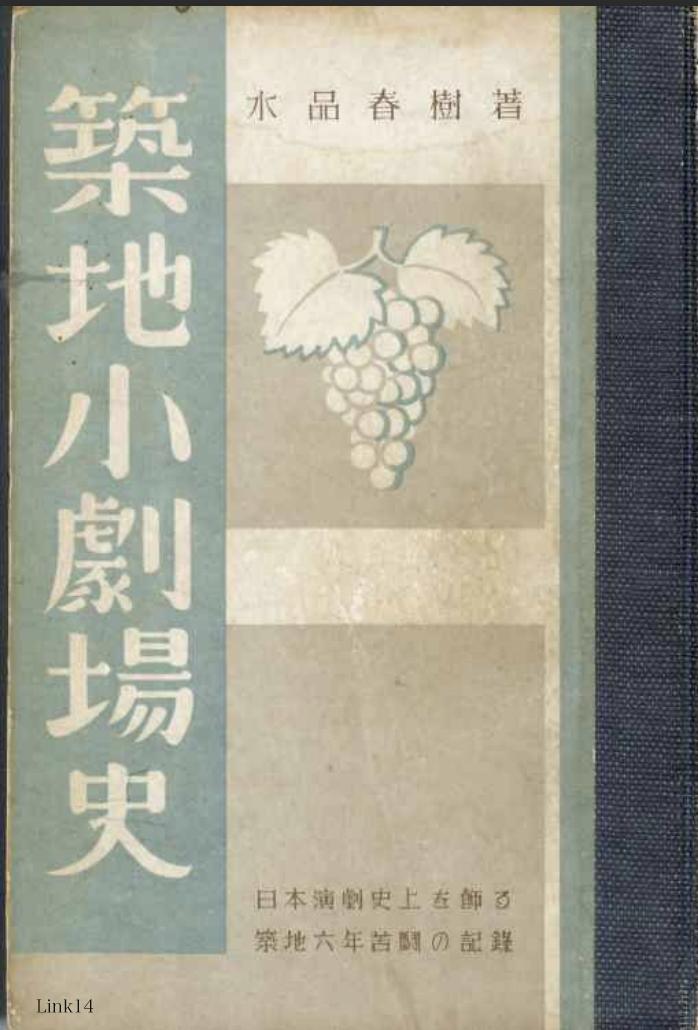

舞台監督 水品直樹氏が残す築地小劇場

「様式はゴシック・ロマネスク、建築80坪、定員508人舞台間口40尺、奥行25尺、高さ40尺.鉄筋コンクリート、

舞台は4つのセクションからなり、これを6尺まで下げ得る。

フットライトを廃し、観客席の頭上及び舞台の海横より照明をなし、舞台の幅はほぼ同じもので桟敷をやめる」

と書いている。

当時の土方与志の言をかりれば、「劇場の設計は海外諸種劇場の長所及び中栄一徹、浦田竹次郎雨氏の長い経験と研究の結果を考慮してやりましたから、試験的劇場として十分に活用の可能を信じます。

僅か5百人ばかりの小バラックですが、舞台前観客席の一部を前舞台として利用する點︎、舞台の大部分として変形自由ならしむる點︎、和田精、神尾甲三雨氏が光線及び音響の反射について精密な研究設備をなしたクッペル・ホリゾントの點︎等は特色としてみていただきたい。」とある。

引用:「筑地小劇場史」 水品春樹著 (Link14)

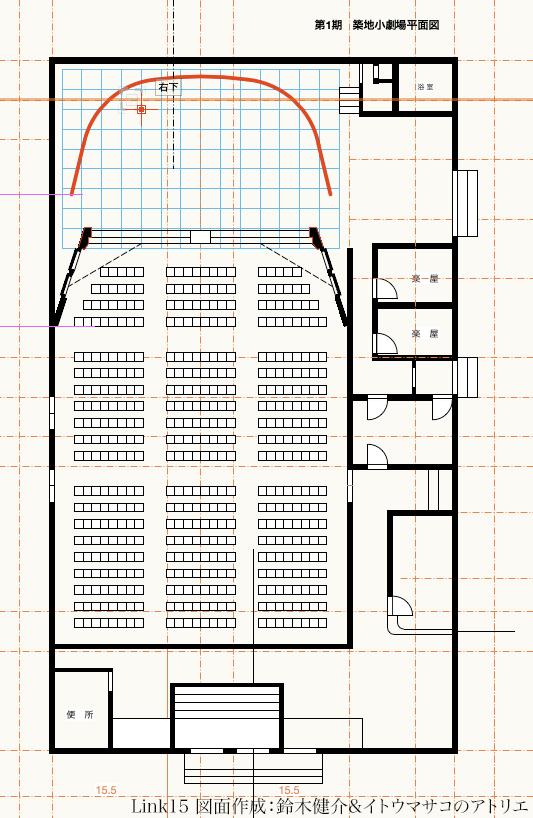

築地の図面

第1期 大正13年(1924)6月13日 平屋建・木造、東京市京橋区築地に小山内薫・土方与志らが開場 (Link15)

第2期 昭和3年(1928)10月11日 平屋建・木造、敷地を西側に15間(約27.3m)移転

第3期 昭和8年(1933)10月5日 2階建・木造、鉄筋コンクリート造への建替えを計画するも実現せず (Link16)

第4期 昭和14年(1939)11月22日 2階建・木造、3階建を計画するも実現せず

勅令第414号制定 によりバラック建築として建てられました。

築地小劇場は、土方が見てきたドイツの劇場を参考に建てられました。(Link17/18)

クッペル・ホリゾントの意義と築地小劇場の役割

当時の先輩方々の証言と現存する図面の検証を重ね。現在の技術においてクッペル・ホリゾントに照明をあてる実験を動画にてご覧ください。

クッペル・ホリゾントは、舞台における立体的なデザインと空間表現の新たな可能性を示してきました。一点透視法に基づく伝統的な舞台装置は、視覚的には効果的であっても、観客に空間の広がりを感じさせるのには限界がありました。転換も平面的になっていました。クッペルホリゾントの導入により、様々な視点からの視覚的体験が可能になり、より立体的な装置と合わせることで没入感のある演出が実現されてきたことが分かります。

バロック時代から始まり、アドルフ・アピアによる理論と実践を経て、ホリゾントの技術が確立されていった流れは、舞台装置がただの背景ではなく、物語やテーマを支える重要な要素であったことを示しています。フォーチュニーの発明したドーム型サイクロラマは、光と影を巧みに操ることで、空間のリアリティを高め、演出効果を向上さることに成功しました。

築地小劇場がクッペル・ホリゾントの採用に関わり、欧州の技術を取り入れつつ独自の舞台理念を模索したことは、その後の日本の現代演劇にも大きな影響を与えました。この劇場は、演出技術だけでなく、演劇そのもののあり方を発展させる重要な試みを行った場であり、1945年の東京大空襲での焼失は、貴重な文化を失うこととなりました。それでも、築地小劇場の精神や理念は、現代の演劇を支える存在として、今なお受け継がれているのです。

クッペル・ホリゾントは、舞台装置と演出技法の革新を象徴するものであり、当時の演劇と現代の演劇にまたがる重要な要素です。これにより、観客は劇空間の広がりや深みを実感でき、より豊かな演劇体験をすることが出来たのです。しかし、大きな立体的な道具の転換、役者の出入りのことへの配慮を考えると発展せずに終わりを告げました。日本に現存するクッペル・ホリゾントは、早稲田大学内にある大隈講堂だけです。舞台では、ホリゾント(サイクロラマ)とよび素材もビニールに変化していきました。今では、リアスクリーン・シースルースクリーンと呼ばれる物も登場し、舞台中側からだけでなく、スクリーンの後から色を染めることもできるようになりました。今後、どのような発展を遂げていくのか。未来にも期待をしたい。

劇場3D&動画作成:藤井 逸平&イトウマサコのアトリエ

関連動画

-

やなぎみわ演劇プロジェクト「1924海戦」

- https://youtu.be/E_TPp8aItyE

2011/11/3〜2021/11/6

KAAT神奈川芸術劇場 大スタジオ

ストーリー

1924年6月、土方与志と小山内薫が指揮を執る築地小劇場は混乱の坩堝にあった。旗揚げ公演は何と三作品、小山内薫演出「白鳥の歌」「休みの日」そして土方与志演出「海戦」。 ドイツ戯曲R.ゲーリングの「海戰」は、前代未聞の設計と舞台構造を持つ小劇場で上演され、聞き取 れないほどの早い台詞、絶叫と轟音のリアリティで人々を驚かせた。 全編のほとんどが、洋上に浮かぶ戦艦の内部で繰り広げられる「海戦」の稽古と、築地小劇場の船出。 2隻の「船」の行く末が重なる。 「偉大な明治」と「激動の昭和」のはざま、大正デモクラシーの時代を背景に、モボ、モガが闊歩し、 多様で未分化な芸術運動が花開いた大正期。 明治以来の近代国家体制が瓦解した帝都の混沌の中で誕生した、歴史的舞台をめぐる劇中劇。

*「1924」三部作は、第一部「1924 Tokyo-Berlin」(2011 年7 月29 日~ 31 日)と第二部「1924 海戦」(2011 年11 月3 日~6 日)、第三部「1924 人間機械(仮)」(時期・期間未定)という構成になっています。

原案・演出・美術/やなぎみわ

脚本/あごうさとし

ヘアメイク/杉本泰英

映像/三谷正

宣伝美術/木村三晴

出演/金替康博(MONO) 富岡晃一郎 山本麻貴 大久保綾乃

植田真介(文学座) 川口 覚 山森大輔(文学座) 遠山悠介

下村マヒロ 南 拓哉(文学座) /関 輝雄(文学座)

制作/井上美葉子

画像提供:KAAT/神奈川芸術劇場